解題:

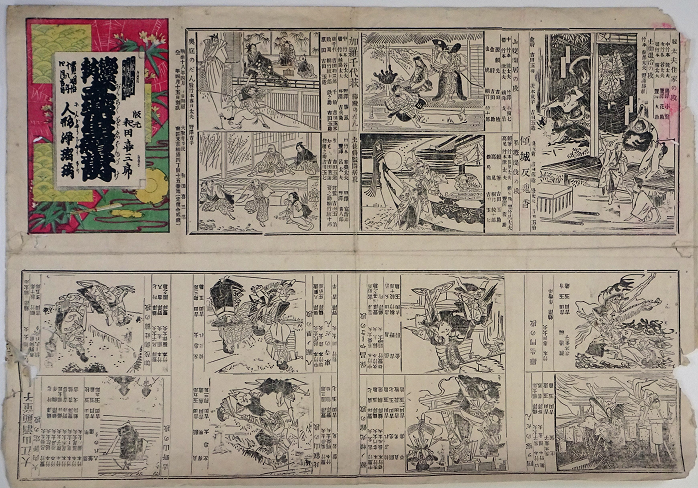

江戸時代、稲荷社内(現、難波神社境内)にあった文楽の芝居は、明治五年(一八七二)に松島遊廓内の松島芝居に移り、座名を「文楽座」としたが、さらに明治一七年(一八八四)九月には御霊神社(現、大阪市中央区淡路町)の境内に移って、御霊文楽座が開場した。この形式の絵番付はその開場を機に発行されるようになったものである。木谷蓬吟著『五世弥太夫 芸の六十年』(非売品、一九三四年)にも、御霊文楽座の開場に当たって、「美本装釘の絵番附の発行」など「宣伝策戦怠りなく」なされたことが述べられている。上下二つ折りにし、さらに折りたたむと、順に上演演目が並ぶ形になっており、掲出の明治一八年(一八八五)四月興行の絵番付では、「大江山酒呑童子(原題『酒呑童子話』)」「加(伽)羅先代萩」「傾城反魂香」各段の挿絵が描かれ、それぞれの配役が記されている。一般に人形浄瑠璃の役割番付では、江戸時代から近代に至るまで、三味線弾きの名前がひとまとまりに記され、三味線弾きの配役を知ることができないのに対し、この形式の絵番付では、各段にそれぞれ太夫・三味線弾きの名が記されており、その点で興行資料として有益である。但し、この形式の絵番付の発行は長く続かなかったようで、御霊文楽座時代の、ごく初期のものしか残っておらず、残存数も少ない。その点でも貴重であると言えよう。

(久堀裕朗)