解説:

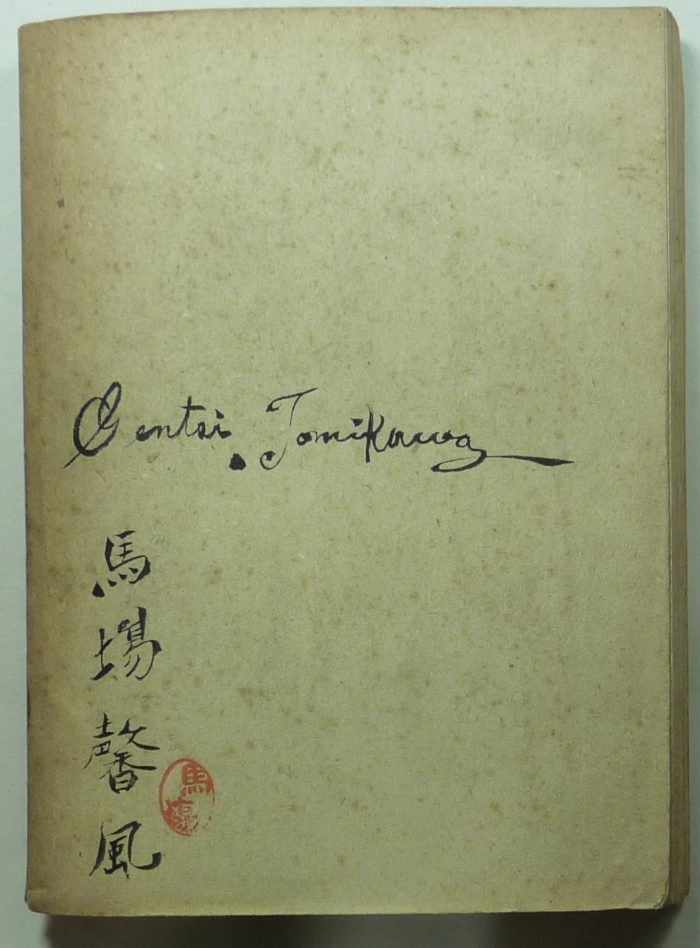

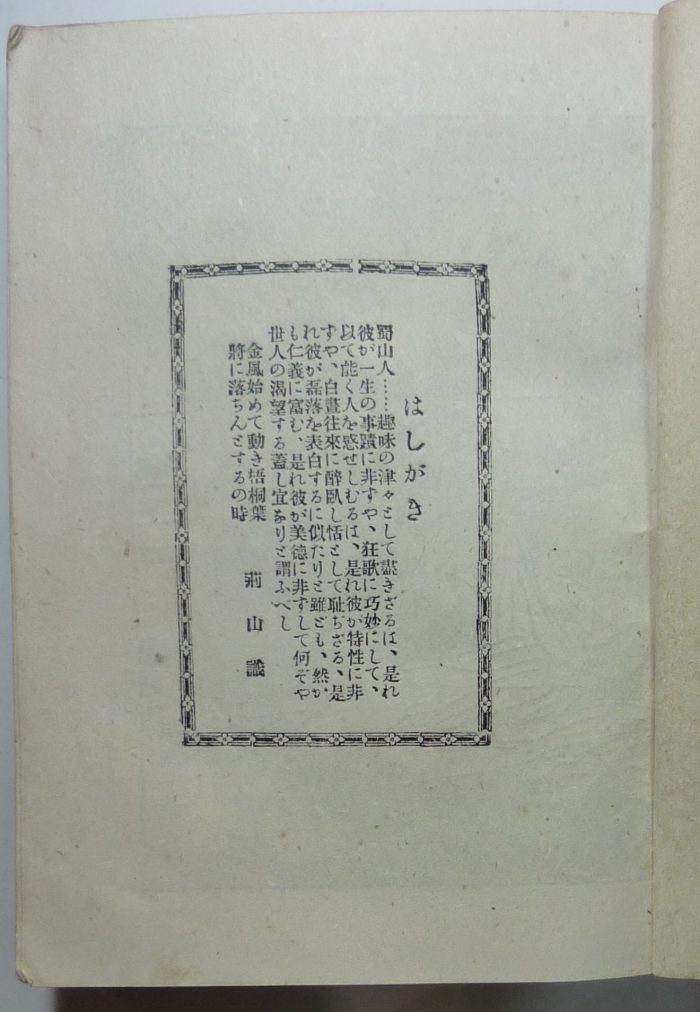

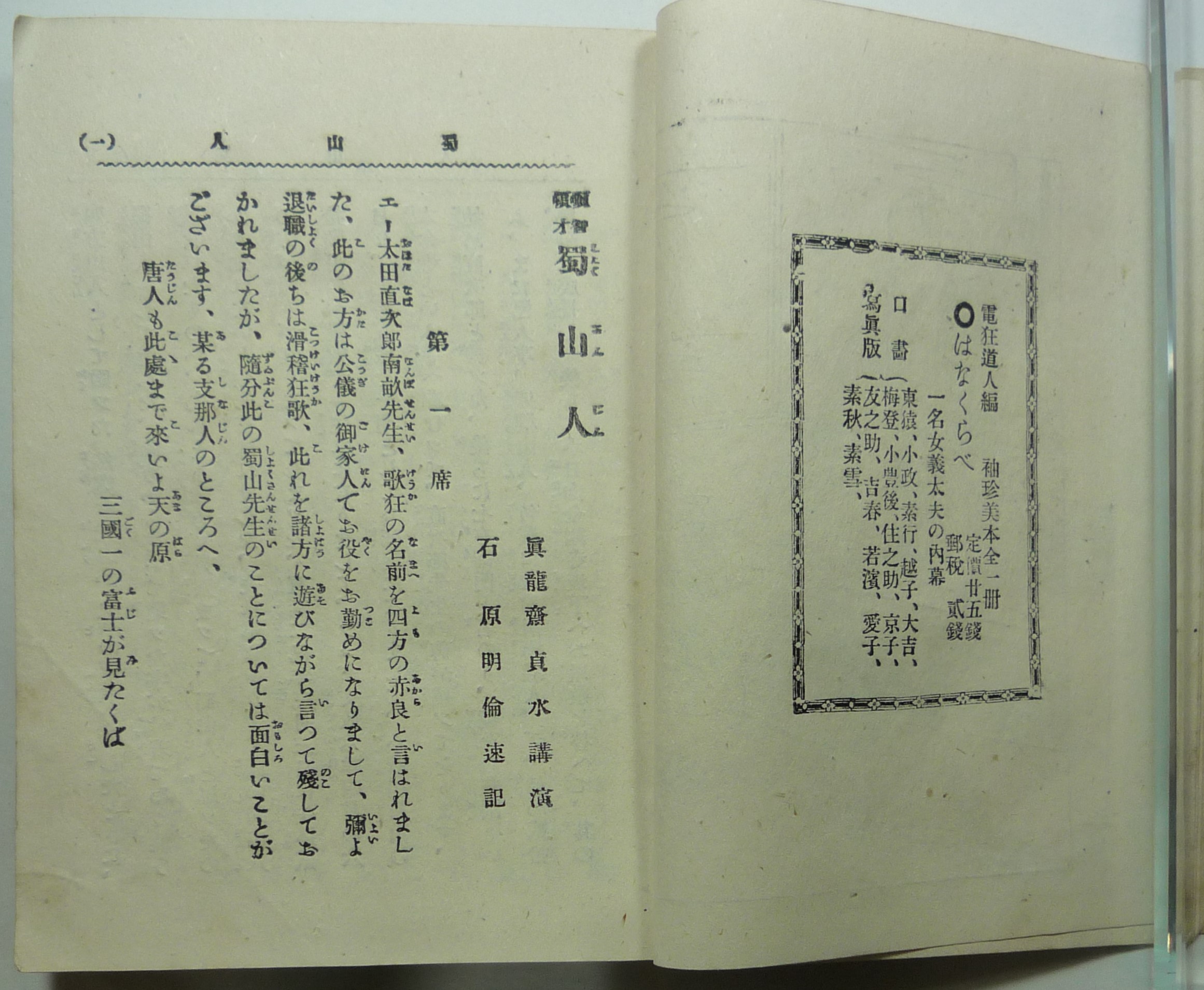

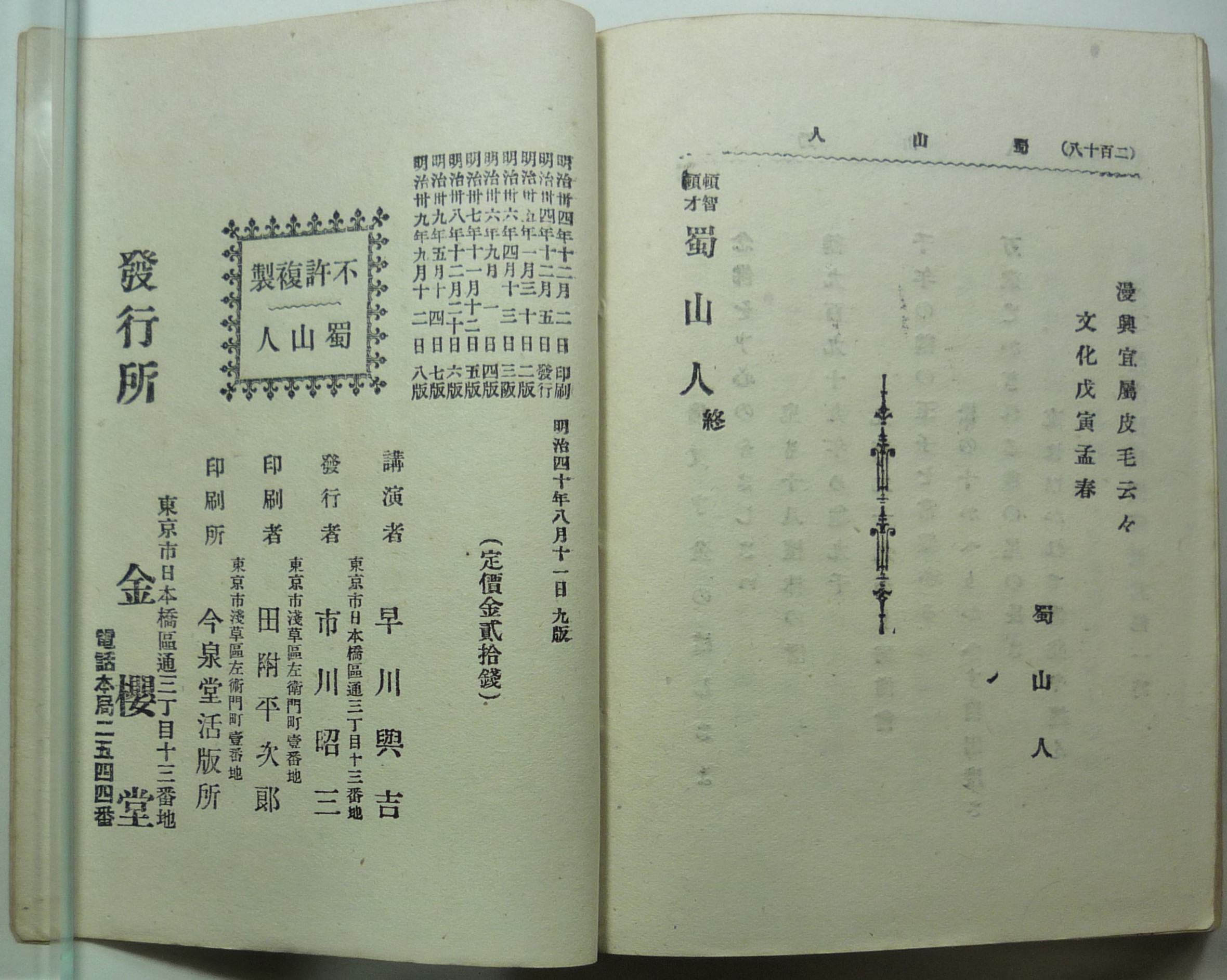

真竜斎貞水講演、石原明倫速記の講談速記本。金櫻堂刊。縦15㎝横11㎝、218頁の小型本。内題には「頓智頓才 蜀山人」とある。初版は明治34年(1901)12月刊行で、本書は明治40年(1907)8月刊の第9版である。口絵三葉を載せ、本文は第一席から第八席までの全八席。末尾には、「蜀山人狂歌百首」として、春・夏・秋・冬・恋・雑の百首の狂歌を載せる。また、裏表紙には、旧蔵者と思われる「馬場馨風」(「馨」の字の「殳」部分は「攵」と表記)の署名等の墨書と「馬場」の朱印がある(「馬場」の印記は見返しにもあり)。

真竜斎貞水は、文久元年(1861)江戸神田に生まれ、17歳で講釈界に入る。明治24年(1891)に三代目真竜斎貞水門下となって三代目双竜斎貞鏡を名告り、明治34年(1901)、四代目真竜斎貞水を襲名した。本作品の初版は、この四代目襲名の年に刊行されている。

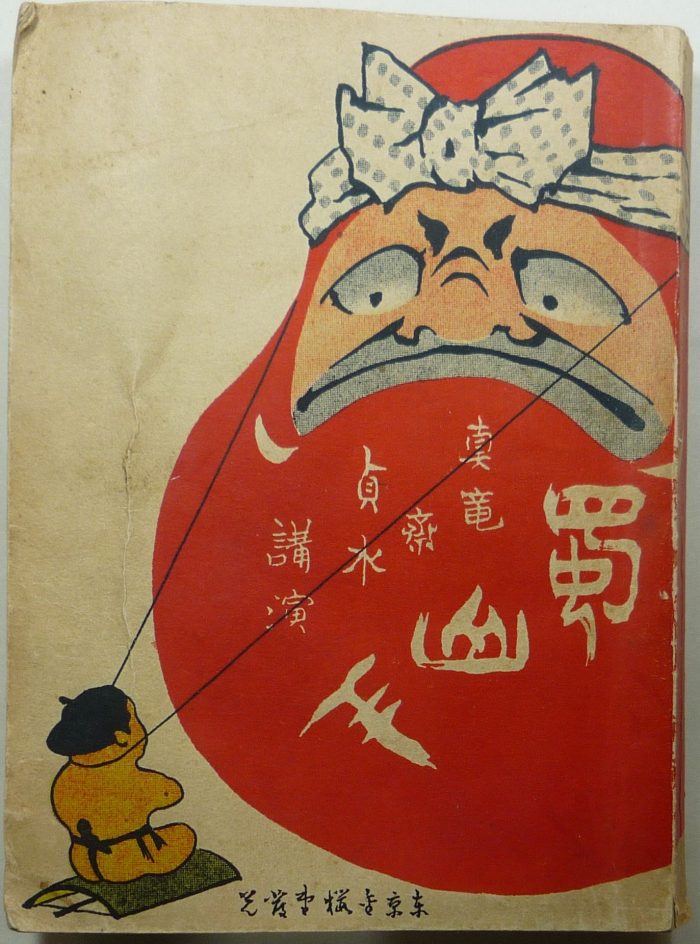

表紙には、赤いだるまと力士が首引きをしている様子が描かれる。肥田晧三「蜀山人伝説を追う(5)」(『大田南畝全集』月報6・岩波書店)に本作品の初版の表紙が掲載されているが、だるまと力士の位置が左右反転しているのみで、意匠は変わっていない。よく見ると、この力士は「飛んだり跳ねたり」という玩具になっている。「飛んだり跳ねたり」とは、江戸時代に考案された、割竹の上の人形がバネの力でピョンと跳ね返るからくり玩具である。貞水は、貞鏡時代に講談速記本『寛政力士伝』(明治29年刊)を刊行するなど力士伝を得意とした講談師で、のちに「お相撲貞水」とも呼ばれた。力士を描いているのは、このことに関係するだろうか。巨大で厳めしいだるまの顔と小さく可愛い力士の背中のコントラストがユーモラスである。

本作品は、江戸時代の文人蜀山人こと大田南畝の伝説を語ったものである。

大田南畝(1749~1823)は、幕府の御徒の家に生まれ、若き時より漢学を学び、その才は秀でていた。狂詩を良くし、明和4年(1767)19歳の時に、風来山人(平賀源内)の序文を付した『寐惚先生文集初編』を刊行して一躍有名となる。その後、戯作にも筆を染めるが、特に注目すべきは狂歌師四方赤良としての活躍である。機知と諧謔に富んだ詠みぶりは人気を博し、天明期に江戸で狂歌が大ブームとなる中で、南畝は狂歌壇の中心に位置し、彼の名を知らぬ者はいないまでの存在となる。その名声は、俳人大島寥太が「高き名のひゞきは四方にわき出て赤ら赤らと子どもまで知る」と謳っていることからも窺えよう。ところが、世相の変化も影響したか、天明7年(1787)39歳の時、文筆を捨て、一旦狂歌と絶縁する。寛政6年(1794)46歳で人材登用試験を受けて首席となり、支配勘定に昇進し、享和元年(1801)53歳の時に大坂銅座出役に任じられ、1年間大坂に滞在した。当地でも狂歌を乞われることが多く、銅の異名を「蜀山」というのにちなみ、「蜀山人」という仮号を用いて再び狂歌を詠むようになった。その後も、幕臣として勤務する傍ら、多くの狂歌、漢詩、随筆、日記、紀行等を残している。

南畝は生前から伝説的話題に尽きない人物であったが、没後、さらに様々な逸話が語られるようになり、長い年月をかけ、次第に実像とはかけ離れた人物像が形成されていく。特に蜀山人伝説が盛んに語られるようになるのは明治時代後期で、この頃、講談で「蜀山人」をネタとする演目が数多く行われ、落語でも演じられるようになる。また、同じく明治後期から戦前にかけ、蜀山人に関する俗伝を載せた書物が数多く出版された。いずれも一般的な読者向けの読み物や講談速記本、少年向き講談本で、多くの大衆読者を得た。本作品『蜀山人』もその一つである。高座やこれらの書物で語られるのは、著名な狂歌師蜀山先生が狂歌で物事を解決していくというような、一休和尚にも似た頓智話であった。当然、史実ではない、虚構を多く含んだ伝説であり、入れられている狂歌も偽作と思われるものがほとんどであるが、このような講談、落語、通俗読み物等によって、虚像の蜀山人が世間に伝播していく。現在では一般的に大田南畝、蜀山人の名を知らぬ人も多いと思われるが、戦前までの日本において、蜀山人とその物語は人々に広く親しまれていたのである。

本作品では全八席の中に数多くのエピソードが盛り込まれているが、その内容は、トラブルが起こった際に蜀山人が即興の狂歌を詠むことで笑いに変えて物事を収めたり、何らかの縁起の悪い出来事が起こり、依頼を受けた蜀山人が狂歌を詠んで運直しをするというようなもので、どれも似たり寄ったりの話である。他の蜀山人伝説の読み物に載る逸話と共通する話が多く、目新しさは少ないものの、特徴としてはすべてのエピソードに狂歌が入り、徹底した狂歌咄になっているというところである。そして、本作品の見所は、やはり貞水の軽妙な語り口にあろう。基本的に登場人物の会話で物語が展開していくのだが、行く先々での市井の人々と蜀山人とのやりとりが、面白おかしく、そして生き生きと語られている。例えば、第一席では、奈良、京都の見物を終えた蜀山人が、京都の木屋町から三十石舟に乗って大坂の八軒家船着場(天満橋と天神橋の間の南岸にあった船着場)に到着する。大坂銅座に勤めていた蜀山人は当地に知り合いも多く、大坂での滞在を楽しんでいたところ、ここでも様々な事件が起こり、その都度機知に富んだ狂歌で解決していくのであるが、著名な蜀山先生に一筆乞い、書いてもらっては大喜びする人々と、どこか飄々とした態度の蜀山人の対比が面白い。「大坂の名物は、城、港、橋に金満家、米相場、十日恵比寿に、揚屋、浄瑠璃」などと語っているのも楽しく、情景描写や場面展開も巧みであり、聞く人々が貞水の語りに引き込まれていく様子が目に浮かぶようである。

(本多朱里)