【冊子について】

解題:

二代目松林伯圓講演・今村次郎速記「天保六花撰」(「やまと新聞」附録、第一さつ、明治25年1月17日発行)の表紙。「天保六花撰」は二代目松林伯圓の代表作の一つ。河内山宗春とそれに関係するダークヒーローたちを六花撰に見立てた講談で、河竹黙阿弥の歌舞伎「天衣紛上野初花」(明治14年初演)はこの講談をもとにしている。速記本の初出である「やまと新聞」附録は、画像の「第一さつ」から「第六さつ大尾」までの全6冊構成。𠮷沢コレクションでは、現在までに、全6冊を順に綴じた合綴本が1点と、各冊バラでは、第五冊のみを欠く各1点計5点がそれぞれ確認されている。

「天保六花撰」は、新日本古典文学大系明治編『講談人情咄集』(岩波書店 2008年12月)に収録され、延広真治氏による校注で読むことができる。同書での底本は初出の「やまと新聞」附録(延広氏蔵本)であり、冒頭、解題の付記で延広氏は「底本の欠損部については、田邉孝治氏、𠮷沢英明氏蔵本によった」と記している。

〔奥野久美子〕

【表紙絵・絵師について】

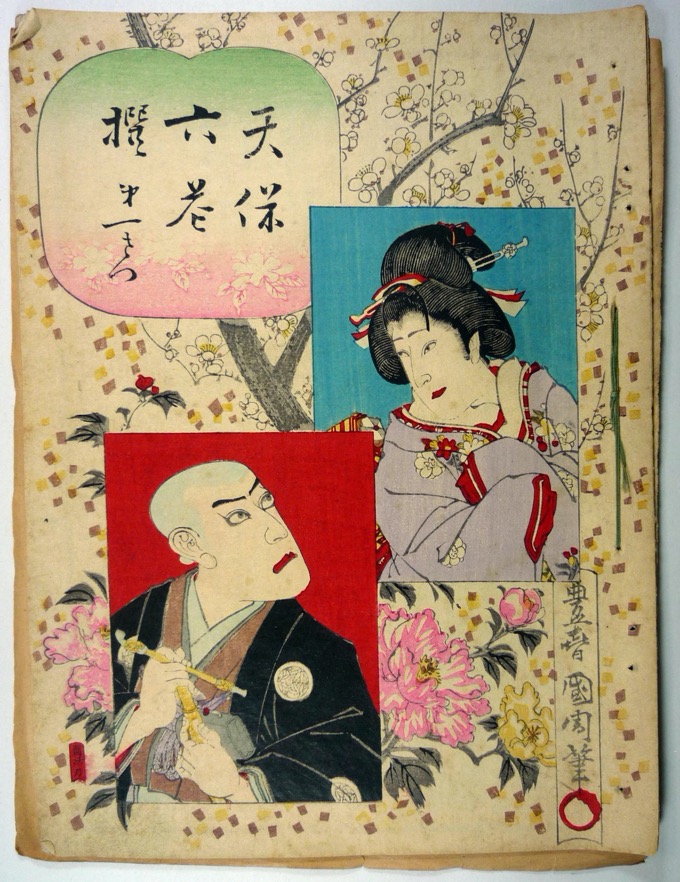

・豊原国周(とよはら・くにちか)『天保六花撰』表紙絵(6冊のうち)

解題:

豊原国周(1835−1900)は、幕末から明治期を代表する浮世絵師。歴史画や「血みどろ絵」で知られる月岡芳年(1839-92)や「光線画」と称した清新な風景画が著名な小林清親(1847−1915)と共に“明治浮世絵の三傑”の一人とされる。師である三代歌川豊国(1786-1865)譲りの役者絵をよくした国周は後年、「明治の写楽」(小島烏水「豊原国周評傳」1931)とまで賞された似顔絵描きであり、最後の浮世絵師、そして最後の「江戸児」(「明治の江戸児」1898年『読売新聞』連載)であった。代表作は明治2年(1869)に刊行した大首絵による役者絵シリーズ(計22枚)など。

6冊より成る『天保六花撰』は鏑木清方の父・条野採菊が創刊した『やまと新聞』の付録として刊行されたが、その表紙絵はこの講談を基に脚色された歌舞伎芝居「天衣紛上野初花」(明治14年〔1881〕3月、市村座初演)の登場人物を描いていると考えられる。左下が市川團十郎(九代目)扮する河内山宗俊、対する右上が岩井半四郎(八代目)扮する腰元浪路である。

〔菅原真弓〕