1.史料群全体の概要

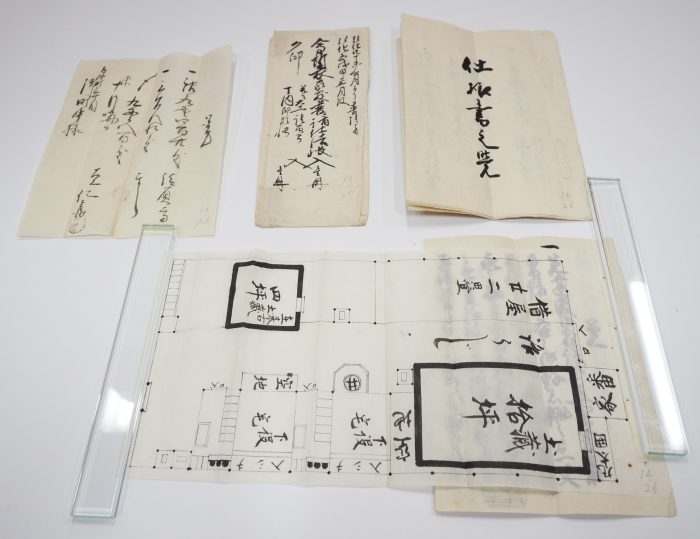

「北組道修町三丁目文書」は、近世大坂三郷のうち北組に属した道修町三丁目で作成された町有文書の一部で、史料総点数は121点である(枝番を含む)。現在、OCU古文書データベースで、全点の史料写真が公開されている。

「北組道修町三丁目文書」には、近世から近代までの史料が含まれている。詳細は目録の通りであるが、年代が判明できる史料の中でもっとも古いものは宝暦13(1763)年の史料(014-06)で、多くの史料は19世紀初頭から中期にかけてのものである。また近代史料として明治18(1885)年(014-28)と31年(014-56-⑩)に作成された2点が含まれている。

これらの史料を内容別にみると、おもに以下の5種類の史料が含まれている。①町会所の普請や会所諸入用の増銀に関する記録、夜番人の雇用に関する請証文などの会所関係史料、②道修町三丁目が町触通達組合において年番町を担当する際に、同じ組合の町々に出した廻状の写しなど、周辺の町々との関係を示す史料、③町内で変死があった場合、町奉行所の役人とのやり取りを記録した帳面や、惣会所に公役銀を納めた後で発行された証文類など、公儀との関係を示す史料、④神社へ納めた勧進銀の証文類など、氏神の神社と町の関係がうかがえる史料などに分けることができる。そのほか、家持借屋宗門改帳一冊、安政3(1856)年の触を記録した帳面一冊も残されている。

大阪では近世の町文書がまとまって残されている事例は限られているが、道修町三丁目については、本史料群のほかにも大阪府中之島図書館所蔵の「道修町三丁目文書」(約1万5000点)が現存している。道修町三丁目に関する2つの史料群は、道修町三丁目の町会所で作成・保管された町有文書として近世には一体のものであり、近世都市社会の基本単位である町の取り決め、日常的な記録や人別帳・宗旨巻など、近世大坂における個別町のあり方を示す重要史料が数多く含まれている。なお、「北組道修町三丁目文書」に含まれる安政3年の触留については、塚田孝「近世大坂の町と町触についての断章」(塚田孝『近世大坂の都市社会』吉川弘文館、2006年)で詳しく検討されている。

2.道修町と薬種中買仲間に関する研究状況

道修町は大坂の中心地である北船場地域に位置し、18世紀初頭から、幕府公認の薬種中買仲間と呼ばれる株仲間が1~3丁目に集住する形で展開していた。薬種中買仲間は、輸入薬種である唐薬種と、国内で生産・集荷された和薬種の販売と品質改めを主たる業務とした商人集団(株仲間)である。薬種の取引構造とそれを担う商人の実態については、渡辺祥子『近世大坂薬種の取引構造と社会集団』清文堂出版、2006年)において詳細に解明されている。明治期には、薬種中買仲間の多くが製薬会社に転じ、現在の道修町にも大手製薬会社が立ち並んでいる。

薬種中買仲間によって作成された古文書については、道修町史料保存会所蔵「道修町文書」に、仲間の取り決めや商取引の記録、構成員の人数帳など、仲間のあり方を示す史料が多く含まれている。また、本学杉本図書館所蔵「近世史資料」の1つである「鍵屋茂兵衛文書」は、薬種中買仲間の一員である道修町1丁目の家持町人・鍵屋茂兵衛家に関わる史料群である。詳細は、本HPの「鍵屋茂兵衛文書」(渡辺祥子氏執筆)も参照されたい。

杉本図書館所蔵の「北組道修町三丁目文書」は全100点ほどの史料だが、近世大坂の個別町で作成された史料として、町の運営や周辺の町々、町奉行所との関係などを考えるうえで非常に重要な史料群である。特に「道修町三丁目文書」や「道修町文書」などとあわせて研究することで、近世都市社会の基礎単位である町や仲間集団の研究をさらに飛躍させる可能性があるといえよう。

(呉偉華/UCRC研究員)

★リンク:OCU古文書データベース

OCU 古文書データベース簡易検索 (osaka-cu.ac.jp)

データベースの冒頭に文書の概要として「近世大坂の道修町1〜3丁目における薬種仲買仲間に関する史料」とあるが、実際には、道修町三丁目の町会所で作成・保管されていた「町」(町共同体)の史料である。また、データベースの目録には誤字などもあるため、本ページに掲載した目録データを参照していただきたい。

| 整理番号 | DB画像番号 | タイトル | 年代 | 差出人と宛先 | 形式 | 備考 |

| 014―01 | 1~8 | 禅宗家持借屋宗旨御改帳 | 寛政2年9月 | 竪帳 | ||

| 014―02 | 9~15 | [宗旨改] | ― | 竪帳 | 戸主のみ毎月押印(借屋含む) | |

| 014―03 | 16~24 | [触留]「辰壱番 正月十一日御触書」 | 安政3年 | 竪帳 | 表紙画像なし、安政3年御触書 | |

| 014―04 | 25 | [覚](大坂北組道修町三丁目役数人数書付) | ― | 状 | 5点綴じ(元禄11年、天明元年、天明6年、寛政7年、天保12年) | |

| 014―05 | 26 | 乍恐以書付再御願奉申上候 | ― | 竪帳 | ||

| 014―06 | 27 | 預り申銀子之事 | 宝暦13年9月 | 松平周防守殿名代江戸堀四丁目薩摩屋助左衛門印→道修町三丁目年寄紙屋吉右衛門殿、丁人中 | 状 | 後欠 |

| 014―07 | 28 | 家質書出候節取置候判形帳 | 明和6年正月 | 竪帳 | ||

| 014―08 | 29 | 洪水之節三郷町々ゟ施行致候段奇特ニ被思召御褒美 銀被下置候御触 | 文化元年7月 | 竪帳 | ||

| 014―09 | 30 | 囲米売払代預り証文之事 | 文化2年閏8月21日 | 囲米掛惣年寄渡辺又兵衛(印)井吉三郎兵衛 (印)井岡半左衛門(印)→道修町三丁目町人中 | 状 | |

| 014―10 | 31 | 一札(小西半兵衛借屋小西利八病死ニ付、死跡相続) | 文化9年4月 | 亡利八後家のま(印)→年寄紙屋忠助殿、五人 組中 | 状 | |

| 014―11 | 32 | 川浚取集メ割直シ扣 | 文政元年5月 | 竪帳 | ||

| 014―12 | 33 | 石掛り支配銀取集割方帳 | 文政7年12月 | 竪帳 | ||

| 014―13 | 34 | 証文之事(夜番人が就任する際の請証文) | 文政13年8月 | 夜番人伊賀屋安兵衛(印)→御年寄様、御町中様 | 状 | 瓦町1丁目近江屋兵衛支配借屋酢屋治兵衛、町代嘉次郎奥印あり |

| 014―14 | 35 | 覚(救大浚として上納銀) | 天保2年4月 | 曽根日向守組与力・新見伊賀守組与力→道修町三丁目町人・借屋人中 | 状 | 上部欠 |

| 014―15 | 36 | 覚(救大浚として上納銀) | 天保3年8月 | 戸塚備前守組与力・久世伊勢守組与力→道修町三丁目町人・借屋人中 | 状 | 上部欠 |

| 014―16 | 37~38 | [覚](川浚冥加銀など各出銀の受取証文) | 天保5年 | (北組惣会所など)→道修町三丁目 | 状綴 | 25点綴 |

| 014―17 | 39 | 覚(御救米冥加銀) | 天保8年7月 | 東地方役所(印)→道修町三丁目町中江 | 状 | |

| 014―18 | 40 | 四国筋御巡見役御往還共 三枝平左衛門様御本陣一件諸入用決算用過銀割戻銀請取帳 | 天保9年9月 | 竪帳 | ||

| 014―19 | 41 | 差入申証文之事(夜番人が就任する際の請証文) | 天保9年10月 | 夜番人伊丹屋重蔵(印)→道修町三丁目御年寄様・ 御丁人中様 | 状 | 親類請人福屋武介、町代次介奥印あり |

| 014―20 | 42 | [覚](川浚え冥加銀、火消方出銀などの受取証文) | 天保10年 | ― →道修町三丁目 | 状綴 | 14点綴 |

| 014―21 | 43 | 覚(正殿造営ニ付寄付銀の受納) | 天保15年12月13日 | 住吉掛り役人中(印)大坂世話方(印)→道修町三 丁目御衆中 | 状 | |

| 014―22 | 44 | 乍恐口上(きく首縊一件) | 弘化3年 | 竪帳 | ||

| 014―23 | 45 | 乍恐口上(近江屋和助首縊一件) | 弘化3年 | 竪帳 | ||

| 014―24 | 46 | 乍憚書付を以御願奉申上候(会所賄料増額願) | 弘化4年正月 | 丁代次助(印)→御年寄様・御行司中様・ 御年番中様 | 状 | 包紙入 |

| 014―25 | 47 | 会所表家敷普請仕法帳入壱冊 | 弘化4年3月 | ― | 竪帳 | |

| 014―26 | 48 | 差入申証文之事 | 嘉永6年12月 | 夜番人河内屋伊助(印)→道修町三丁目御年寄様・ 御丁人中様 | 状 | 請人出雲屋嘉助、町代次助奥印あり |

| 014―27 | 49 | 覚(大和屋新右衛門囲米銀受取証文) | 嘉永7年7月9日 | 大和屋新右衛門女房大和屋はま代大和屋吉兵衛(印)→道修町三丁目年寄・御丁人中 | 状 | |

| 014―28 | 50~51 | [表](薬種営業調) | 明治18年 | ― | 竪帳 | |

| 014―29 | 52 | [用状](御検使懸りにつき御用之義) | 午正月17日 | 道修町三丁目(印) | 状 | |

| 014―30 | 53 | [用状](御検使掛りにつき御用之義) | 午4月18日 | 道修町三丁目(印) | 状 | |

| 014―31 | 54 | 覚(四天王寺修復銀受取証文) | 午閏5月 | 北組惣年寄(印)→道修町三丁目 | 状 | |

| 014―32 | 55 | 寺社勧化寄附銀受取書入 | ― | 御霊宮寄進所世話方町→道修町三丁目 | 袋入状 | 状7点袋入 |

| 014―33 | 56 | [達](町人共上金願出につき仰渡し) | 寅7月 | 年寄 | 竪帳 | |

| 014―34 | 57 | 覚(寄附銀受取証文) | 辰11月 | 朝日庵世話(印)→道修町三丁目御町中 | 状 | |

| 014―35 | 58 | [触留](諸秤改) | 未6月18日 | ― | 竪帳 | |

| 014―36 | 59 | 未廿七日書 十一月六日御触書(川筋船の通行につき) | 未11月6日 | ― | 竪帳 | |

| 014―37 | 60 | 覚(家守料受取証文) | 未臘月25日 | 伏見屋忠右衛門→御年寄様 | 状 | |

| 014―38 | 61 | 口演(一心寺勧物につき廻状) | 申四月21日 | 道修町三丁目次助(印)→平野町三丁目(印)他12 町 | 竪帳 | |

| 014―39 | 62 | 覚(支配町への余内銀定割の差出) | 申8月27日 | 尼崎町壱丁目(印)・上人町(印)→道修町弐丁目 | 状 | |

| 014―40 | 63 | 覚(御救売米間銀の受取証) | 酉5月 | 懸り惣年寄(印)→道修町三丁目年寄町人中 | 状 | |

| 014―41 | 64 | 覚(能場通り札代銀につき) | 亥4月28日 | 会所→各々様 | 状 | |

| 014―42 | 65 | 覚(井吉佐次郎死去につき、町々御香奠被遣候儀につき惣会所勘定場より廻状) | 亥5月12日 | 通達年番道修町三丁目(印)→本靭町(印)他13町 | 竪帳 | |

| 014―43 | 66 | 覚(拍子木番人雇賃など割方) | 亥5月 | ― | 状 | 後欠、端裏書「亥五月拍子木番」 |

| 014―44 | 67 | 覚(三郷町々不幸良民御救につき貧人調) | 亥6月20日 | 通達年番道修町三丁目(印)→本天満町(印)他13 町 | 竪帳 | 通達年番道修町三丁目年寄紙屋忠助 |

| 014―45 | 68 | 覚(拍子木番人雇賃など割方) | 亥6月25日 | 月行司(印)→丁中 | 状 | 端裏書「亥六月拍子木番」 |

| 014―46 | 69 | 覚(参会入用割方につき廻状) | 亥10月16日 | 当番道修町三丁目(印)→道修町壱丁目(印)外町 筋4町 | 竪帳 | |

| 014―47 | 70 | 口上(施行米間銀差出につき) | 酉4月19日 | 年番・年寄(印)→御丁人中・御家守中 | 状 | |

| 014―48 | 71 | 覚(下宿代受取証文) | 天保8年11月 | 西下宿・東下宿→道修町三丁目 | 状綴 | 6点綴 |

| 014―49 | 72 | 覚(袴摺料など受納につき) | 12月 | 紙屋忠助→御丁人中 | 状 | |

| 014―50 | 73 | [覚](組合町々申合) | ― | ― | 竪帳 | 後欠 |

| 014―51 | 74 | [記](金銭支出簿) | 12月8日 | ― | 横半帳 | 断簡 |

| 014―52 | 75 | [書状](永田様当地御帰坂につき) | 6月25日 | 順三郎→伊三郎・おん | 状 | |

| 014―53 | 76 | 近江屋宗助殿正月銀 | ― | ― | 折紙 | |

| 014―54 | 77 | [書状](新右衛門相続につき) | 4月 | ― | 状 | 断簡 |

| 014―55 | 78 | [町式目](町人・借屋人諸出銀定) | ― | ― | 竪帳 | 端書「道三」 |

| 014―56-① | 79 | [袋]「諸用留」 | ― | ― | 包紙 | 裏に「塩野嘉助」とあり |

| 014―56-② | 79 | [覚](勘定書) | 丑正月より5月6日 | ― | 状 | |

| 014―56-③ | 79 | [覚](借屋人親類・請人名) | ― | ― | 状 | |

| 014―56-④ | 79 | [断簡]「東生田忠左衛門様・西宇野良右衛門様」 | ― | ― | 状 | |

| 014―56-⑤ | 79 | [覚](書簡料など勘定) | ― | ― | 状 | |

| 014―56-⑥ | 79 | [諸願諸届留](太鼓御赦免御願ほか) | 寛政9年 | 北船場三拾壱町組惣代火消年番平野町三丁目年寄 | 竪帳 | |

| 014―56-⑦ | 79 | [覚](諸入用勘定) | ― | ― | 状 | |

| 014―56-⑧ | 79 | [書状](薬種買合につき) | 文政6年4月19日 | ― | 状 | 前後欠 |

| 014―56-⑨ | 79 | 〔断簡〕(元服祝勘定) | 明治31年1月 | ― | 状 | |

| 014―56-⑩ | 79 | 普請中諸事之日記 | 寛政7年5月 | ― | 横帳 | 表紙のみ |

| 014―56-⑪ | 79 | 覚(枡所持有無につき) | 文化8年6月 | 年寄紙屋 | 状 | 下半分欠損 |

| 014―56-⑫ | 79 | [記](土屋幸左衛門住所) | ― | ― | 状 | |

| 014―56-⑬ | 79~80 | [覚](老母様本家裏へ引取・死去年月など) | ― | 状 | 「文政五年死去」の文言あり/書状(次助→大和屋宛書状)の紙背に記載 |