1.伏見屋善兵衛文書の概要

「伏見屋善兵衛文書」は、19世紀に元伏見坂町で茶屋を営んだ伏見屋善兵衛家に残された史料群である。元伏見坂町は、18世紀初頭に道頓堀立慶町の南に替地として成立したもので、所在地は大坂南部であったが、行政的には大坂三郷北組に属した(現在の大阪市中央区)。

この史料群は、大阪市立大学旧図書館時代に古書店から購入したもので、その段階で整理が行われ、手書きの目録が作成されている。史料群全体を内容ごとに分類を行い、その中で年代順に並べ替え(年不詳のものは末尾に)、その順に番号が与えられている。その番号は360までであるが、一つの番号の中に複数の史料(最大のものでは60通)が含まれるものがあり、その点数は1200点余である。

手書き目録における分類は次の通りである。

芝居主1~38/茶立奉公人39~83/貸借84~252(内訳として、[一般84~219]/家質220~234/其之他質物235~245/手形246~252)/家主253~309/家310~324/雑325~360(内訳として、御用金325~329/その他330~358/帳簿359~360)

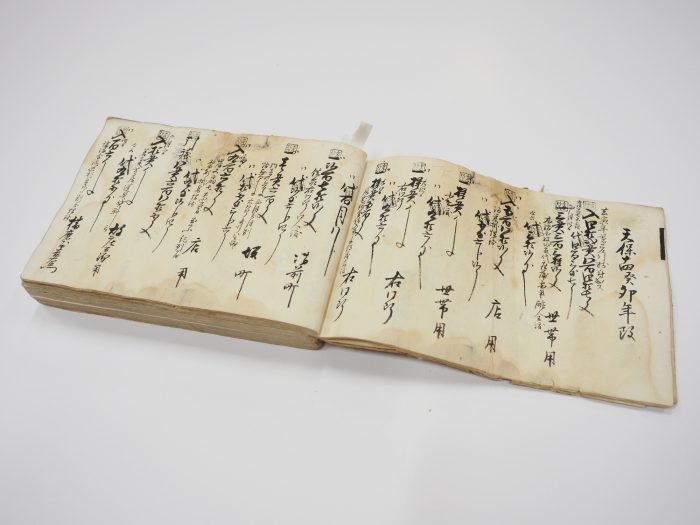

現在、杉本図書館OCU古文書データベースで公開されている史料の画像は、この手書き目録の順番で配列されている。伏見屋善兵衛文書は、ほとんどが証文類で、帳簿といえるものは、諸印鑑(359)と銭出入日記(360)の2点だけである。伏見屋善兵衛家が元伏見坂町の町年寄を勤めたこともあるが、町関係の文書は含まれておらず、もっぱら同家に関する証文類である。

「芝居主」に分類された史料は、伏見屋善兵衛家が道頓堀芝居地に銀主として関わったことを示すもので、その中には、中村歌右衛門や片岡仁左衛門など、この時期を代表する歌舞伎役者の住込手付証文をはじめ、給金請取通や諸種の借銀証文、芝居小屋貸借証文などが含まれ、当時の道頓堀の芝居興行の具体的様相が窺える。

「茶立奉公人」に分類されたものは、茶屋を営む伏見屋善兵衛家が茶立奉公人を抱える際の請状(契約書)が中心である。但し、その中には、実際の茶立奉公を目的としたものではなく、娘を抵当とする借銀証文が含まれていることを牧英正氏が明らかにしている(牧論文①)。

「貸借」と分類された史料は、諸種の借銀証文などであるが、このうち「家質」とは家屋敷を抵当とした借銀である。その借銀が返済されないと、抵当の家屋敷が伏見屋善兵衛家に流れ込んでくることになった。また、伏見屋善兵衛家では質屋を営業していた時期があり、それに伴う証文もあった。

「家主」に分類された史料は、家屋敷の売買証文や借屋請状などである。後者は、伏見屋善兵衛家の所持する家屋敷に建つ借屋を貸す際の契約状である。

「家」に分類された史料は、相続関係の証文や遺言書、家法などである。

「雑」に分類された「銭出入日記」は、天保13(1842)年11月から安政6(1859)年にいたる伏見屋善兵衛家の銭の出入を記録したものである。その中は、「店用」、「世帯用」、「坂町」、「木綿町」・「布袋町」・「御前町」・「箱屋町」・「御池通三丁目」・「周防町」・「難波新地一丁目」などの大項目に分けられている。「店用」(経営部分)と「世帯用」(生活部分)が分けられ、居町であり、町内に掛屋敷を持つ「坂町」(元伏見坂町)のほか、他町に掛屋敷を持つ「木綿町」などが項目立てされている。この帳面は、伏見屋善兵衛家の多様な側面を窺うことができる史料である。

2.伏見屋善兵衛文書による研究

本史料群が大阪市立大学図書館に所蔵される際に尽力されたのは、法学部で法制史を担当していた牧英正氏であったが、本史料の分析・研究を推進されたのも同氏であった。

本史料群を利用した研究の主なものは、以下の通りである。

・牧 英正の関連文献

①「大坂元伏見坂町伏見屋善兵衛文書―大坂の茶屋および茶や奉公人―」(牧著『近世日本の人身売買の系譜』創文社、1970年)

1:緒言

2:大坂の茶屋について概観

3:元伏見坂町と伏見屋善兵衛の基本情報

4:伏見屋善兵衛文書のうち、茶屋と茶立奉公人関係の史料を紹介・分析

本論文は以上の構成であるが、近世大坂における茶屋の法的な位置づけを初めて包括的に整理するとともに、伏見屋善兵衛家と同文書について基本的なことをまとめている。その中で、子方敷の証文の存在を発見したり、下女奉公との比較など重要な指摘が行われている。

②「浪速の芝居銀主の動き―元伏見坂町伏見屋善兵衛文書―」(『大阪の歴史』12、1984年)

「伏見屋善兵衛の家と家訓」「歌舞伎役者の出勤契約と給金」「銀主と役者」の各節からなる。本論文における伏見屋善兵衛家の家訓の分析は重要であり、また牧氏が「私自身が奉公契約に関心をもっていたこともあって、本稿では役者の出勤契約が中心となった。」と述べているように、芝居関係史料の分析が行われている。

以上の牧氏の研究によって、元伏見坂町と伏見屋善兵衛の基本的なことが整理されるとともに、茶屋関係と芝居関係の2つのテーマに焦点が当てられている。

・阪口弘之の関連文献

①「浄瑠璃本板株移譲顚末覚書―伏見屋と紙屋、加島屋―」(『演劇研究会会報』13、1987年、のち阪口著『古浄瑠璃・説経研究 下巻 近世初期芸能事情―』和泉書院、2020年)

竹本義太夫の板株の移譲の整理とそこに関わる紙屋与右衛門と伏見屋の銀貸借を整理している。伏見屋善兵衛家の多数の借銀証文の中から、紙屋与右衛門への貸し銀を見出し、当時の紙屋の抱える困難な状況を摘出することで、伏見屋善兵衛文書の秘める豊富な可能性を示している。

②『近世文学展示資料解題』(阪口弘之編集責任、日本近世文学会秋季大会での展示解題、1993年)

芝居関係の史料を包括的に紹介している。

・長島尚子の関連文献

①「道頓堀芝居と銀主―伏見屋善兵衛文書より―」(大阪市立大学国語国文学研究室『文学史研究』28、1987年)

芝居の銀主としての伏見屋善兵衛を描いたものである。

阪口氏、長島氏の研究によって、牧氏が先鞭をつけた芝居関係のテーマが総合的に発展させられた。

・塚田 孝の関連文献

①「近世大坂の茶屋をめぐって」(『ヒストリア』145、1994年、のち塚田著『近世大坂の都市社会』吉川弘文館、2006年)の2節「元伏見坂町と伏見屋善兵衛家」)

1節:大坂の茶屋の包括的な再整理(茶屋の実例で伏見屋善兵衛文書も使用)

2節:元伏見坂町と伏見屋善兵衛家・・・町の空間と人別

「銭出入日記」などから、茶屋経営(子方敷の比重の高さ)・芝居銀主・質屋・家屋敷経営の諸側面を抽出し、近世大坂の大店としての一般性と特殊性を摘出している。

②「新地開発と茶屋」(塚田著『近世の都市社会史―大坂を中心に―』青木書店、1996年)

1~3節:塚田論文①を前提に、新地と茶屋について再論

4節:大店としての伏見屋善兵衛家

「家名相ぞくのこと」・戸籍データ(牧英正氏提供)などから、伏見屋善兵衛家の「家」の復元、元伏見坂町の「町」の復元、芝居の銀主・金融活動など分析し、伏見屋善兵衛家の大店としての特質を再論。

塚田の研究によって、都市社会史としての多面的な分析が行われ、茶屋や芝居地の実態も大坂の都市社会の重要な構成要素として位置づけなおされた。

・「大阪市立大学の近世文書群」(『わたしたちの大阪市立大学―大阪の歴史と共に―』大阪市立大学 140周年記念展示室 展示図録 2022年)

伏見遣善兵衛文書の持つ社会史・芸能史などの豊富な可能性を簡潔に紹介。

3.関連する史料

伏見屋善兵衛文書の持つポテンシャルを抽き出すためには、次のような史料と合わせて、分析することが有効であろう。

・大阪公立大学杉本図書館所蔵の元伏見坂町の宗旨人別帳

元伏見坂町の宗旨人別帳は、文化元年(1804)から文政13年(1830)のものが現存することが知られており(1814・1823・1827年分は欠失)、杉本図書館は文政年間のものを所蔵している。これにより、元伏見坂町の人的構成が復元でき、伏見屋善兵衛家の家内構成も詳細に分かる。

・大阪商大商業史博物館(佐古文庫)所蔵の水帳絵図

佐古文庫には多数の水帳・水帳絵図が所蔵されているが、その中に伏見屋善兵衛家が居宅と掛屋敷を所持していた元伏見坂町の水帳絵図(安政3年)が含まれている。さらに明治に入って、元伏見坂町は西坂町と東阪町に分属することになるが、明治7年の西坂町水帳と東阪町地所持主人名録(水帳と同性格のもの)もある。これにより、元伏見坂町は伏見屋善兵衛家の所在した元伏見坂町の空間構成が復元できる。

さらに、伏見屋善兵衛家が大規模な掛屋敷を所持していた難波新地1丁目の水帳・水帳絵図(安政3年)も残されている。

・「伏見坂町一件」(大阪城天守閣寄託・成舞家文書)

「伏見坂町一件」は、難波村(と西高津村)の土地を割いて、元伏見坂町が替地として成立する経緯が分かる史料である。伏見屋善兵衛家が居住するようになる100年以上前のことであるが、元伏見坂町の性格を理解する助けとなる。

以上の史料以外にも、芸能史・茶屋関係の史料と組み合わせて分析していくことが有用なことは言うまでもない。

(塚田孝 大阪市立大学名誉教授)

★リンク:OCU古文書データベース