文学研究科長 佐賀 朝

文学研究科では、2021年度以来、2025年度の森之宮キャンパス移転に向けて、新大学における「新機軸」あるいは都市文化研究センター(UCRC)のリニューアル案について、議論を重ねてきました。

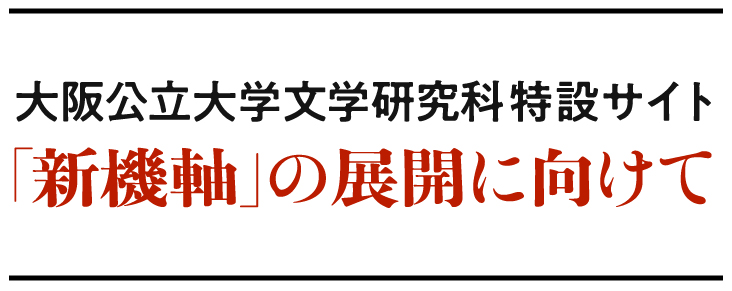

特に、2023年3月に作成して研究科で基本合意をした「人文学学際研究センター構想」では、下の図に示されている通り、看板として「人文学を基軸とした多様な学問との協同」を掲げる新センターを2025年春に構築することを掲げました。このセンターは、人文・社会系の学問だけでなく、生活科学・理学・工学・医学・農学などを含めた理系の学問領域の研究者とも学際的な協同を推進する組織として、その開放的な性格を謳っています。

こうした構想のもと、2023年11月26日には、文学研究科×生活科学研究科オープンファカルティ2023「知の森をひらく」においてシンポジウム「人文学×生活科学で大阪をガクモンする―都市地域社会と多文化共生―」を開催し、文学研究科プロジェクト推進研究のほか、生活科学研究科の「大阪の長屋」や「大阪の食と栄養」に関するプロジェクトの関係者や生野区長をはじめとする行政関係者、NPO関係者も交えて都市文化再生と多文化共生の課題を討議し交流を図りました。

さらにその領域横断的な性格は、東北大学金属材料研究所のプロジェクト「人文科学と材料科学が紡ぐ新知創造学際領域の形成」への参加と採択にも繋がりました。またこの2024年度には、文学研究科とUCRCが2003年度以来蓄積してきた各種のデータベースを整理・統合し、新規のデータベースも加えて包括した「新機軸」データベースコレクションも公開しました。

このページでは、文学研究科の「新規軸」を中心として人文学学際研究センター構想の位置づけを明らかにするとともに、その具体化の代表例としてこのサイトで紹介する「都市大阪の歴史文化と多文化共生に関わる地域歴史遺産・資源の活用ネットワーク拠点構築事業」の概要と現時点での成果を紹介します。

1.人文学学術研究センター構想

4つ以上の研究拠点と4つの要素を備えて展開する学際的・包括的なハブとしての機能

まず、センターの内部には人文学を軸とする、哲学・歴史学/人間行動学/言語文化学/文化構想学にわたる学問の専門性を基盤とした4つ以上の研究拠点(下図は仮称。「n1~3」は任意の研究拠点)を立てます。それぞれの特性や経緯に応じて「拠点」「センター」「プラット・フォーム」などを名乗っていますが、包括性を持つセンターがそれら全体を包括し、相互に連携しつつ、多彩な学問領域や内外の研究組織と学際的な研究を展開するハブとして機能します。

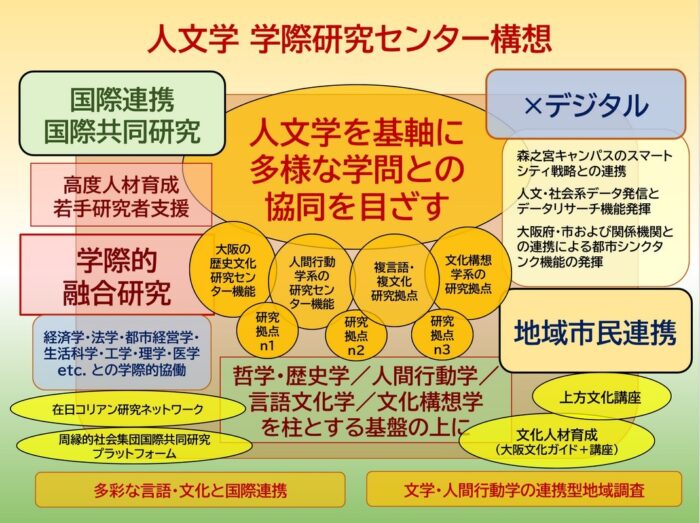

さらに、学内外の多様な学問領域・部局などとの連携イメージは、上図の通りで、JST次世代研究者挑戦的研究「リゾーム型人材育成プログラム」での学内多分野連携をふまえて、多様な学問分野が縦横に結びつくリゾーム状のネットワークのハブとしての役割を果たすことを目ざします。

その際にセンターが進める研究活動は、次のような4要素のうち1つ以上を具有しながら進められます。

①学際的な融合研究とそれと結びついた高度人材育成・若手研究者支援

②「×デジタル」=情報学との連携を軸にしたデータサイエンスやデジタルヒューマニティーズ、発信・ネットワーク化

③国際連携・国際共同研究=多彩な研究分野にわたる海外の研究機関との国際連携

④地域市民連携=リカレント教育や各種の市民講座開催、各分野に及ぶ連携型地域調査などとの連動

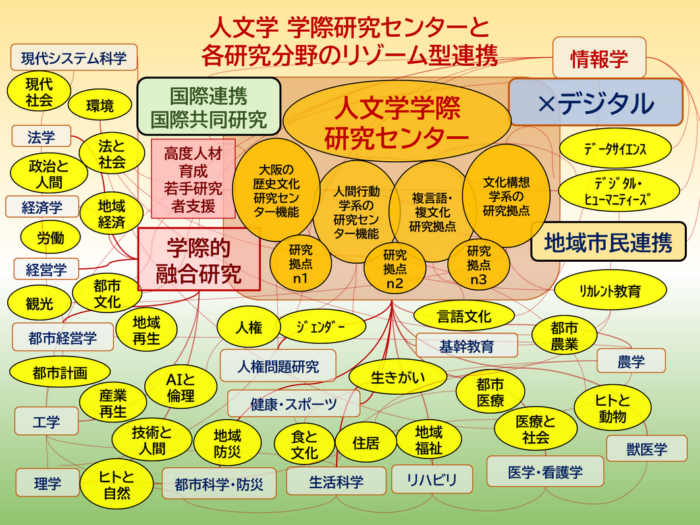

このようなセンターや拠点、プラット・フォームなどを名乗る研究拠点のうち、一例として「大阪の歴史文化研究センター」の場合であれば下図のように示すことができます。

ここでも、杉本・中百舌鳥キャンパスの資料を基盤に学際的融合研究、「×デジタル」、国際共同研究、地域市民連携を(例えば)「中心と周縁」を主題として展開します。

2.都市大阪の歴史文化と多文化共生に関わる地域歴史遺産・資源の活用ネットワーク拠点構築事業

本事業のねらいと意義

新センターの活動の柱となり、各種の事業の結節点となるのが、本事業です。

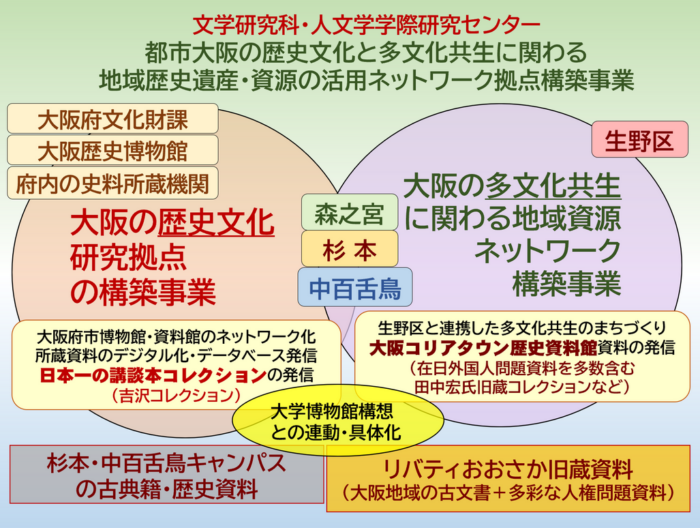

本事業は、2025年度に都市文化研究センター(UCRC)が人文学学際研究センター(HIRC)に改組されるのを機に本格的に展開されるもので、理系の諸学問との連携や、府市をはじめとする自治体や地域市民との連携も推進するものです。理系分野との連携事業としては2023年度に採択・開始された東北大学金属材料研究所との共同研究「人文科学と材料科学が紡ぐ新知創造学際領域の形成」もセンターの重要な柱となる事業ですが、本事業では、情報学や府・市・区など行政と市民との連携を目ざします(下図参照)。

その展開において本事業では、①大阪の歴史文化研究拠点構築事業と、②大阪の多文化共生に関わる地域資源ネットワーク構築事業の2つを柱とします。それぞれが、大阪府市の関係部署や市内の区役所などと連携し、歴史資料や地域資源のネットワーク化・デジタル化を通じて、大阪の歴史文化の発展や多文化共生の進展に貢献する研究拠点づくりを進めます。

その際、①は、本学の日本史・国文学・文化資源学の研究者による都市大阪の歴史・文化・社会・芸術の研究成果をふまえ、大阪府内の多数の史料所蔵機関のハブを構築するだけでなく、杉本・中百舌鳥の両図書館や上方文化研究センターなどが所蔵してきた古典籍や・歴史資料、あるいは日本随一の講談本コレクションである𠮷沢コレクションなどの目録情報の整備とデジタル化、発信を進めることで、関係資料の活用ネットワークの基軸になることを目ざします。現在、大阪府教育庁文化財課や大阪歴史博物館をはじめとして府内自治体の関係機関の担当者と協議会を重ねつつあります。

また②は、人権問題研究センターと連携した「大阪コリアン研究プラットフォーム」を軸に、大阪の在日コリアンに関する史料や記録・資源の集積と、多くの在日外国人問題資料を含む田中宏氏旧蔵資料の整備とデジタル化、発信を進め、地域と連携した多文化共生のまちづくりへの積極的な活用を図ります。2023年4月にオープンした「大阪コリアタウン歴史資料館」では、地域の多彩な記録や記憶を展示し、観光客にも、こうした生活文化の蓄積と来歴を提示し、交流を深めることで、多文化共生の街づくりにも貢献しつつあります。

現在受け入れに向けた検討が進んでいる「リバティおおさか」旧蔵資料がここに加われば、研究拠点である大学が手元に擁するコレクションが一層豊富化されるだけでなく、大阪地域の歴史資料(木津村文書など多数)も、多様な人権問題資料(部落問題だけでなく在日外国人問題、公害や薬害問題など実にさまざま)も含む同資料は、全体を強く結びつける役割を果たし得ます。

以上の活動は、言うまでもなく、大学博物館構想の飛躍的進展にも繋がります。

さらにこうした活動は、大阪公立大学の「vison2030」(2024年1月公開)のVison1「社会共創」、特にAction plan1-4(図書館機能の充実と大学関連資料の保存による知のアーカイブ化の推進)に大きく貢献するものと言えるでしょう。

なお、上図には表現できていませんが、以上の活動は都市大阪を対象とする卓越した研究実績とも連動したもので、多彩な国際共同研究実績をベースにしており、それらをさらに発展させる狙いを持っています。また、地域資源のネットワーク化は、森之宮スマートシティの実現にも資するほか、学内外の教育や若手研究者育成、リカレント教育とも深く関わる事業であることは、言うに及びません。大阪府市との連携や産官学の連携は、「儲かる」部分だけでなく、こうした地域市民の文字通りWell-Beingに深く関わる歴史・文化や社会関係に及ぶ要素に広げる必要があり、地域市民の歴史や文化に対する膨大な需要に応え、一部は知的な観光資源としての活用ともなり、ダイバーシティや国際化にも接続していきます。

事業内容・計画

上に述べた①②の事業は、大阪公立大学の「都市シンクタンク機能 体制イメージ」に謳われた自治体連携協議会の事業メニューに位置づけうるものであり、全学による拠点施設整備や「未来社会創成研究所」の事業などに関係部門を設け、担当者配置を含め予算措置を行うよう、全学に要望しています。

具体的な取り組みとしては、次のような検討を進めます。

(1) 関係自治体との協議会の開催とネットワーク・連携拠点構築に関する具体策の検討(大阪府市+府内自治体)

(2) ネットワーク・連携拠点構築のための調査・準備事業の推進

(3) ネットワーク化の対象となる地域歴史遺産・地域資源等の所在情報の作成と標準化の推進

(4) 上記の地域歴史遺産・地域資源等のデジタルデータ作成とネットワーク化の推進

実施計画としては、2024年度に上記(1)の協議体を定例化し、事業②が関わる区役所等とも連携、恒常的な会議体を設けます。さらに(2)を進め、(3)の地域資源の所在情報のサンプル的収集と所在情報標準化の試行を行い、(4)のデジタルデータ作成にも着手します。

2025年度には、(1)の恒常的開催と(2)の継続をベースとして、(3)についても2025年秋の森之宮キャンパス開学を機に、試行から本格実施へとステップ・アップさせます。(4)のデジタルデータ作成とネットワーク化も本格実施に進めます。

2026年度以降は、2025年度の森之宮キャンパス開学を機にオープンする「都市大阪 歴史文化・多文化共生 地域資源活用ネットワーク拠点」とその運営するデータベースサイトを、財源の確保も伴って恒常化することを目ざします。そこで文学研究科が主体となり、豊富な歴史と文化を蓄積した都市大阪の記録資源が、自治体間連携の不備などで十分活用されていない状況を打開すべく、関係する記録資源の所在情報をネットワーク化し、そこに関係機関が蓄積しているデジタルデータや関連する研究情報を紐付けすることで、一体的な検索や利用を可能にし、その利用可能性を飛躍的に高めることを目指します。

また、大阪公立大学が受け入れを協議中の「リバティおおさか」(大阪人権博物館)の旧蔵資料も、本事業を通じて本学が広く地域市民に公開・還元すべき重要な地域歴史遺産であり、事業①と関係する大阪地域の歴史資料活用・公開や、事業②が進める在日コリアンの歴史記録のネットワーク化とも親和性が高く、本学が掲げるダイバーシティ戦略とも深く結びつきます。

以上のように、本事業の実現、すなわち大学が有する地域資源を積極的に発信することは、都市大阪に所在する本学の社会的使命として、きわめて重要であると考えています。

(以上の文面作成にあたっては、UCRC特任助教 金昇淵氏の協力を得た。)

3.多彩な研究拠点の構築を目ざして

人文学学術研究センターは、文学研究科が擁する多彩な専攻・専修の強みを活かしながら、いくつもの研究・教育・社会的発信に関わる拠点を新たに構築します。現在、以下のような取り組みを進めており、また新たに始動あるいは準備が進められています。

取組み事例

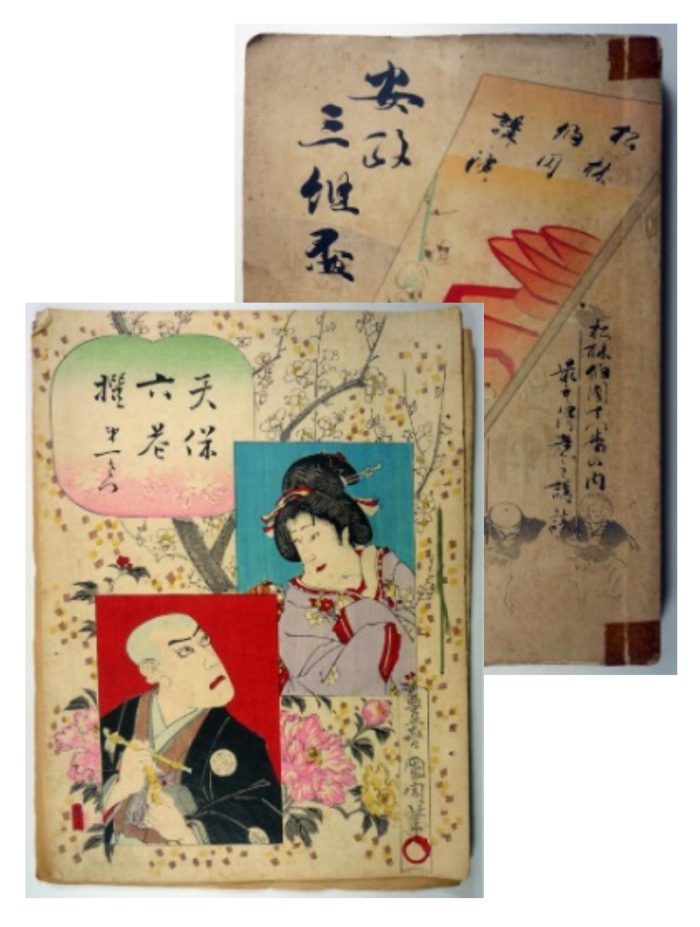

事例1 講談本コレクションの調査・研究と活用

・明治・大正・昭和戦前期の講談本(筆記本やネタ本)の日本随一のコレクションである𠮷沢英明氏のコレクション約1万冊を含めた多彩な大衆芸能資料を文学研究科が寄贈受け入れ

・600箱以上に及ぶ資料類の目録作成を進め、研究科の特設サイトで調査成果と大衆芸能資料のデジタルコンテンツを配信中(随時更新)

・コレクションの大部分は、森之宮キャンパスのライブラリー準貴重書庫に配架し、広く内外の研究者に(一部は市民にも)公開する予定

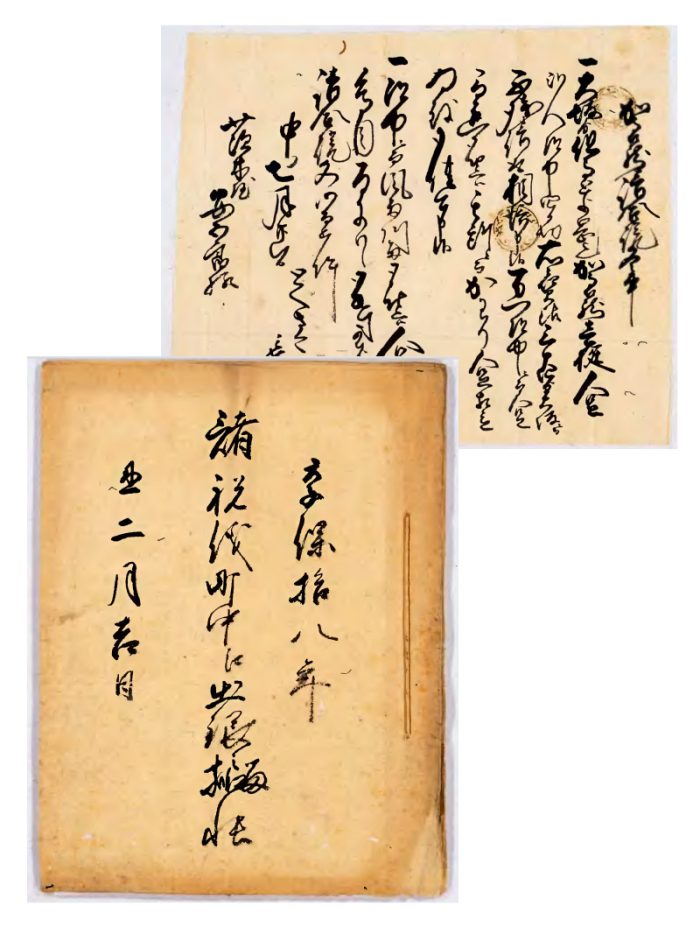

事例2 都市大阪の歴史資料の調査・研究と活用

・杉本図書館が所蔵する近世~近代の古文書(こもんじょ)類を調査・整理し、目録データやデジタルコンテンツを公開する

・大阪府・市の歴史博物館・資料館などとも連携し、大阪の歴史・文化研究のハブ的拠点としての役割を果たしていく

・現在、古文書類の目録作成とデータ化を進め、研究科特設サイトでその成果の一部を配信中(随時更新)。古文書類の一部は森之宮キャンパス11階古文書室などに配架、内外の研究者に閲覧・提供

事例3 人間行動学×情報

〇 情報処理・データ解析教育

人間行動学全学生が履修する 「人間行動学データ解析法」で情報処理・データ解析教育

〇 オンライン行動実験・ウェブ社会調査の実施による社会課題の分析

・大阪都市圏住民を対象とした大規模ウェブ調査やオンライン実験の実装とSDGsなど社会課題の分析を行う

・ウェブスクレイピングによるSNSなどソーシャルメディアデータの分析、GIS(地理情報システム)による社会課題の分析と課題解決の提案

〇 ICTをもちいた現地調査と市民協働

ICTをフィールドワーク、インタビュー調査など現地調査にもちいて大阪の市民協働、学校教育連携や調査活動に実装、成果の発信と社会課題の解決につなげる

事例4 国際共同研究・国際交流

〇 「周縁的社会集団」国際共同研究プラットフォームの活動

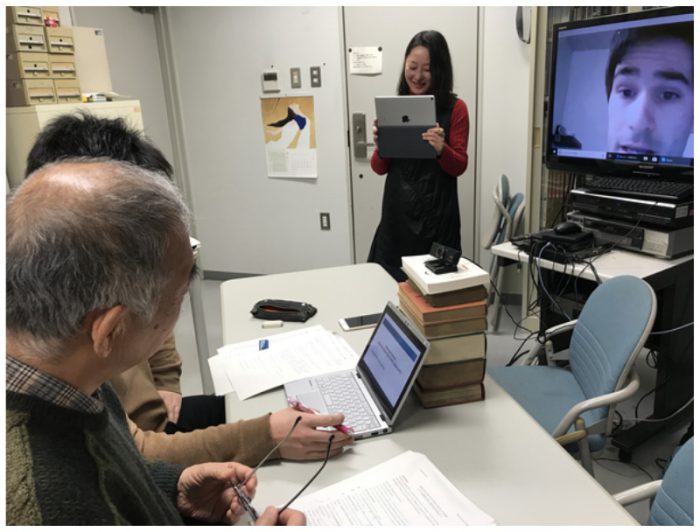

・アジアと日本の近代化を、周縁的な人々の視点から照射する比較史研究。米国・シンガポール・中国の研究機関との双方向・多角的共同事業

〇 大阪コリアン研究プラットフォームの活動

「東洋のシカゴ」と呼ばれた多文化国際都市大阪の歴史を踏まえた、研究と現場の活動のシナジー効果を作り出すイノベーションの場を構築

〇 学び合いによる国際交流と教育実践

外国語教育研究でフランスのトゥール大学と提携。

日仏接続のオンライン双方向授業と日本での教育実習から学生・院生・教員間のインタラクションと人的交流を推進する

事例5 文化構想学と社会実装

〇 学生の主体的活動を通じた地域文化振興への貢献

・「街の賑わい創造アイデアコンテスト」等への参加を通じ、地域での文化活用の方策についてJR西日本や地元商店街組合に提言

〇 大阪文化ガイドプラス講座の実施

・大阪の歴史・文化・観光に関する科目を市民に開放。少人数教育を通じて、文学部の知を広く市民に開放するだけにとどまらず、地域におけるボランティア活動の担い手たちの交流拠点としての役割を担う

〇 市民と専門家の協働による音楽ワークショップの活動

・障がい児・者を含む様々な人々や団体と音楽づくり・歌づくりを実践

⇒以上は、あくまでも2022年4月時点での取り組み事例であるが、文学研究科の多彩な学問分野を活かして、今後、逐次、新たなプロジェクトを組織して、森之宮キャンパス進出時には、センターの顔となるべき3~4つほどの中長期的なプロジェクトを構築する予定である。また、センターでは随時、若手研究者の共同による提案なども募りながら、短期的な各種の野心的なプロジェクトも展開する。

■ KEY WORD集

①都市文化研究センター(Urban-Culture Research Center)(詳細はこちらを参照)

本プロジェクトは、大学史資料室や新大学博物館準備事業とも連携して、杉本図書館(旧大阪市立大学学情センター)が所蔵する近世~近現代の古文書類の整理・デジタル化・調査・研究・活用を進めるものである(詳細はこちらを参照)。

2021年度の調査よって対象古文書群には、近世~近代大阪の郡村部・都市部の史料が豊富に含まれることが確認された。現在、目録があるが未入力である古文書類の目録データ入力や、新規の古文書整理と目録作成、あるいは古文書類の部分的な撮影・デジタル化を進めている。また、日本史学教室が所蔵する「吉野五運」関係古文書についても研究科が森之宮キャンパスで計画している市民向け古文書講座などでの目玉の一つとなりえよう。

両プロジェクトとも、(1)調査・収集等の成果を部分的にデジタルデータ化しサンプル公開する具体的可能性が出てきているほか、(2)調査・収集等の成果を公表する研究会やイベント等も順次、開催が可能である。そうしたイベントについては、本サイトでも発信していく予定である。

②インターナショナルスクール(International School)(詳細はこちらを参照)

文部科学省大学院教育改革支援プログラム「国際発進力育成インターナショナルスクール」(2007〜08年度)や、JSPS「若手研究者等海外派遣プログラム」(2010〜13年度)等の外部資金獲得を通じて、文学研究科が進めてきた、大学院生を含む若手研究者の国際的な研究成果発信の支援事業。従来は、基礎・実践にわたる英語によるライティングやプレゼンテーションのセミナーにくわえ若手研究者海外渡航事業を行ってきたが、現在、交付を受けている教育推進本部経費による事業では、研究科に在籍する外国人留学生の日本語による研究成果発信支援のための「プルーフリーディング(日本語校閲支援)事業」をもう一つの柱として追加し、多角的な多言語発信支援を進めている。4~5名程度の研究科教員による運営委員会とアルバイト1名が運営を担っている。

③「上方文化講座」(詳細はこちらを参照)

2004年度に開設された文学部の特別授業科目。大阪の地に歴史的に育まれた文化、わけても伝統芸能「文楽」に光をあて、学問的体系のもとに学ぼうとするもの。文楽界の第一線を担う浄瑠璃太夫、三味線弾き、人形遣いを客員教授として招へいし、文学研究科教員(国文学だけでなく日本史や表現文化学、中国文学など)とのコラボにより授業を構成している。文学部の正規の授業科目として学生が履修するだけでなく、一般市民にも開放した講座として実施されており、全国から多くのリピーターを含む市民が毎年、多数、受講している。

公立大学文学部に相応しく、教育・研究・社会貢献の三者が一体となった事業であり、よくある公開講座の類とは一線を画したものとして高く評価され、講座の内容をまとめたシリーズ本も3冊刊行されている。

研究科の専任教員4~5名で構成する上方文化講座企画委員会が院生・学生の協力も得て運営している。

④「大阪文化ガイド+(プラス)講座」(大阪文化人材育成プログラム)(詳細はこちらを参照)

社会人など本学の学生以外の受講者を対象として、地域文化を担う人材を養成する「大阪文化人材育成プログラム」の一環として2015年度から文学部が開設した特別講座。修了者には、本学の履修証明書を交付している。「大阪文化ガイド+講座」は、大阪で地域ボランティアに携わっている市民の大阪文化に対する理解の深化と発信能力の向上とを目的として開設したもので、大阪文化を体感できる実践演習形式の授業を中心に、インバウンドに向けた英語発信のための英語学習も行っている。

研究科の専任教員4~5名で構成する運営委員会が運営を行っている。