八千代文庫は聚栄堂大川屋書店が一九一五(大正四)年から刊行した講談の文庫シリーズである。大川屋は、八千代文庫の他に「大川文庫」「桜文庫」を発行、「桜文庫」が子ども本位、興味本位にややくだいた内容だったのに対し、「八千代文庫」は講釈師の演じる本格的な内容だった(注一)。

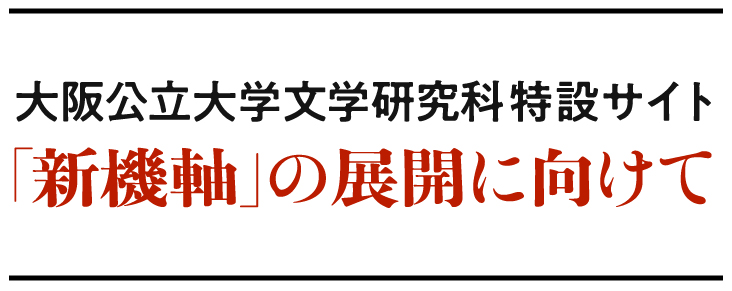

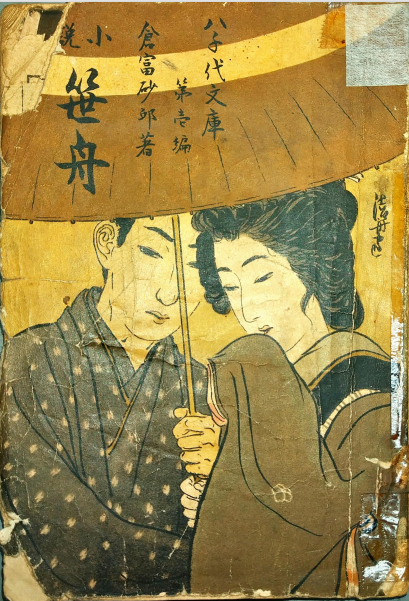

八千代文庫の一巻目は倉富砂邱『小説笹舟』と、講談ではなく小説で一冊に編集されている。二巻目の神田伯山講演『侠客幡随院長兵衛』から講談が主とした内容で九十四巻まで刊行されたようである。本の構成は、表紙(色刷り)、扉、目次、梗概、折込口絵(色刷)、本文、広告で一冊となっている。口絵横には「八千代文庫発行の趣旨」が記され、「趣味豊富にして実益を有し、各種階級の要求に応ずべき読物を安価に提供せんは世の為無用の業にあらざるべきを信じ、講談と新小説とを併せて刊行し、名けて八千代文庫という」と、長編講談と小説など講談以外の読み物で一冊に編集した目的を示している。講談が読み切りであるのに対して、小説等は「以下次編連載」とあるように連載形式となっている。𠮷沢コレクション所蔵の八千代文庫において、講談と一緒に収録されている作品は、三遊亭圓朝口述「眞景累ケ淵」、同「怪談牡丹燈籠」、竹の島人「高遠城」、伊原青々園「火の玉小僧」、渡辺黙禅「七化八変」などである。

𠮷沢コレクションの調査から次のような事例が報告されている。収録された講談であるが、三九巻目の真龍斎貞水『野狐三次』は、一八九六(明治二十九)年に刊行された真龍斎貞水講演・今村次郎筆記『観世音霊験記 野狐三次』を原本として同じ内容である。改版に伴い表紙・折込口絵が変更されたり、サイズや厚さが異なる場合がある。小説だけでなく読者の俳句投稿などで構成される「八千代文芸」が併載されている例もある。(注二)。

𠮷沢コレクションに揃う八千代文庫の各版を他の講談の文庫と比較しながら、さらなる調査・研究が待たれる。

発行元の大川屋書店は、大川錠吉(一八四五(弘化二)年~一九二六(大正十五)年)が一八六八(慶応四)年八月二三日に貸本屋として創業。一八八五(明治一八)年から取次・出版兼業に進出する(注三)。「講談本の元祖」(注四)として知られる。

大川屋は一九〇二(明治三五)年頃には七~八百種の出版物があったといわれ、九州から北海道まで書店周りを行い、露店商、高町商人、各地の小売書店では、大川屋の出版物を扱わないと商売にならないとまでいわれた(注五)。

大川錠吉は死後の一九二六(大正十五)年十一月八日 、東京出版協会によって、出版界の先進功労者として島田義三(東京社)・三樹一平(明治書院)・小林義則(文学社)葉多野太兵衛(清水書店)とともに追悼法要を営まれた(注六)。

八千代文庫については、刊行が大正期で、講談と小説が一冊に編集されている点が注目できる。講談と小説という組み合わせは、戦前、大衆向けの読み物で多く見られた編集事例だ。例えば、新聞では、朝刊の連載小説が現代小説、夕刊が講談に分けて連載された。大正期創刊の『サンデー毎日』の文芸主体の特別号(季刊)は『小説と講談』の誌名で発行され講談と大衆文学・小説が掲載された。博文館発行の『講談雑誌』は講談と並んで、白井喬二「神変呉越草紙」、国枝史郎「蔦葛木曽桟」など大衆文学作品を掲載し、大衆文学を発展させる雑誌としても評判となった。落語が言文一致に大きな役割を果たしたように、講談は文学の大衆化の潮流において、一般大衆が文学に触れる際の「入り口」としての役割を果たした。この流れにおいて、八千代文庫の位置づけが課題である。

なお八千代文庫は国立国会図書館デジタルコレクションでも三十三タイトルが一般公開(ログインなしで閲覧可能)されている(注七)。

- 注一 「大川屋の活躍」全国出版物卸商業協同組合編『全国出版物卸商業協同組合 三十年の歩み』全国出版物卸商業協同組合、一九八一年、三十七頁

- 注二 公開研究報告会「吉沢コレクションと講談本の世界」(二〇二二年十一月二十三日開催・会場大阪公立大学)の第一部、奥野久美子「吉沢コレクションの受け入れと整備の現状報告」スライド資料(非公開)より。

- 注三 一八六八年八月二十三日の項『デジタル目本出版百年史年表』日本雑誌協会/日本書籍出版協会 日本書籍出版協会編『日本出版百年史年表』日本書籍出版協会、一九六八年を底本として、http://www.shuppan-nenpyo.jp/で公開。(二〇二二年一二月三十一日確認)

- 注四「講談本の元祖 大川屋主人のおとこぎ」『読売新聞』一九二三(大正十一)年一二月一七日

- 注五 前掲注一

- 注六 一九二六年十一月八日の項、前掲注三の『デジタル目本出版百年史年表』日本雑誌協会/日本書籍出版協会

- 注七 二〇二二年十二月三十一日確認

(中村健)