解題:

新京極パテー館は、M・パテー商会という映画会社が、明治四四年(一九一一)六月、京都新京極に開場した活動写真(映画)館である。田中緑紅著『新京極今昔話 その二』(京を語る会、一九六二年)の「弥生座」の項目に、

この所は講釈の原琴馬門下の琴声会連中の定席がありました。講釈は人気がなくなるとお客がなくなりその跡へまだ名の出なかつた桃中軒雲右衛門や、吉田奈良丸が出て浪曲の席となりました。木戸五銭だつたと云います。後改築して、明治四十四年六月活動写真館になりパテー館と云い、山本虎之助の所有でした。マキノが独立してその封切館としてマキノキネマ館と云つていましたが、その後東活映画の直営館として、昭和六年十一月から東活倶楽部と改称「薩南大評定」黄金篇「霧の中の白蓮」を封切りました。

と記されているように、パテー館開場以降も、この場所は代々映画館として近年に至るまで存続した。上記も含め、その代々の名称を記すと、パテー館、朝日館、パラマウント館、マキノキネマ、東活倶楽部、朝日倶楽部、国際映画劇場、京極日活館、京極弥生座、新京極シネラリーベ、と変遷したようである(国立映画アーカイブウェブサイト「NFAJデジタル展示室 第6回 戦前期日本の映画館写真(4)―京都篇」等を参照)。最後の新京極シネラリーベが平成二五年(二〇一三)に閉場し、映画館としての長い歴史に幕を閉じた。場所は現在の京極セブンツービル(京都市中京区中筋町490)の区画に当たる。なお上の引用によると、明治四四年に演芸の席から活動写真館に改築されたようだが、この敷地は元々三筆に分かれており、それらが明治四四年一月に一人の所有者に一括された(三倉葉子「近代新京極における土地所有者の動向と都市空間」『日本建築学会計画系論文集』第七三巻第六二九号、二〇〇八年七月)。従って、元の講談や浪曲の席はもう少し小規模なものであったと推測されるが、活動写真館の建築は、この明治四四年の敷地一括を契機として計画されたものであろう。パテー館の建物坪数は、『明治四四年 京都市第四回統計書』(大正元年一二月)に「七八・〇一」と記されている。

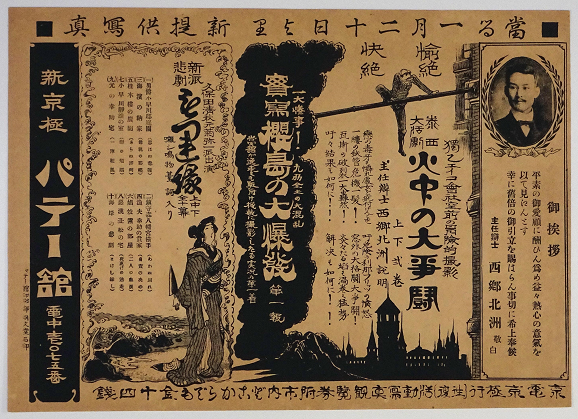

掲出のチラシには、「泰西/大活劇 火中の大争闘 上下弐巻」「実写 桜島の大爆発 第一報」「新派/悲劇 もつれ縁 上中下/全十幕」と、三つの題目が見て取れる。年時については「当る一月二十日より」とあるだけで、年が記されていないが、このうち「桜島の大爆発」は、大正三年(一九一四)に起こった所謂「桜島の大正大噴火」であると思われ、そうするとその最初の噴火は一月一二日に発生した出来事なので、その直後の「第一報」として上映されたものと推定することができる。当時の活動写真のメディアとしての性格や、その速報性がよくわかる資料であると言えよう。題目の左側に「当館が逸走くも駆付け機敏に撮影したる実況の第一着」と記されている。

また最後の「新派/悲劇 もつれ縁」は「久保田清秋元菊弥一派出演」「囃シ鳴物台詞入り」と記されており、連鎖劇として上演された演目であろう。連鎖劇とは、芝居のなかに無声映画の場面を交互に採り入れ、連続して上演した演劇のことで、明治末にはじまり大正初期に流行した。京都での連鎖劇の人気のピークは大正四~六年であったという(冨田美香・大矢敦子「KYOTO映像フェスタ「京都映画草創期」調査報告」『アート・リサーチ』vol.4、二〇〇四年三月)。「久保田清」「秋元菊弥」ともにこの時代に連鎖劇や活動写真で活躍した俳優で、両者の経歴は天野忠義著『花形活動俳優内証話』(杉本金成堂、一九一八年)に詳しく記されている。久保田については、「京都では何と云つても久保田を連鎖劇界の第一人と推さねばならぬ」とあるのが注目される。

(久堀裕朗)