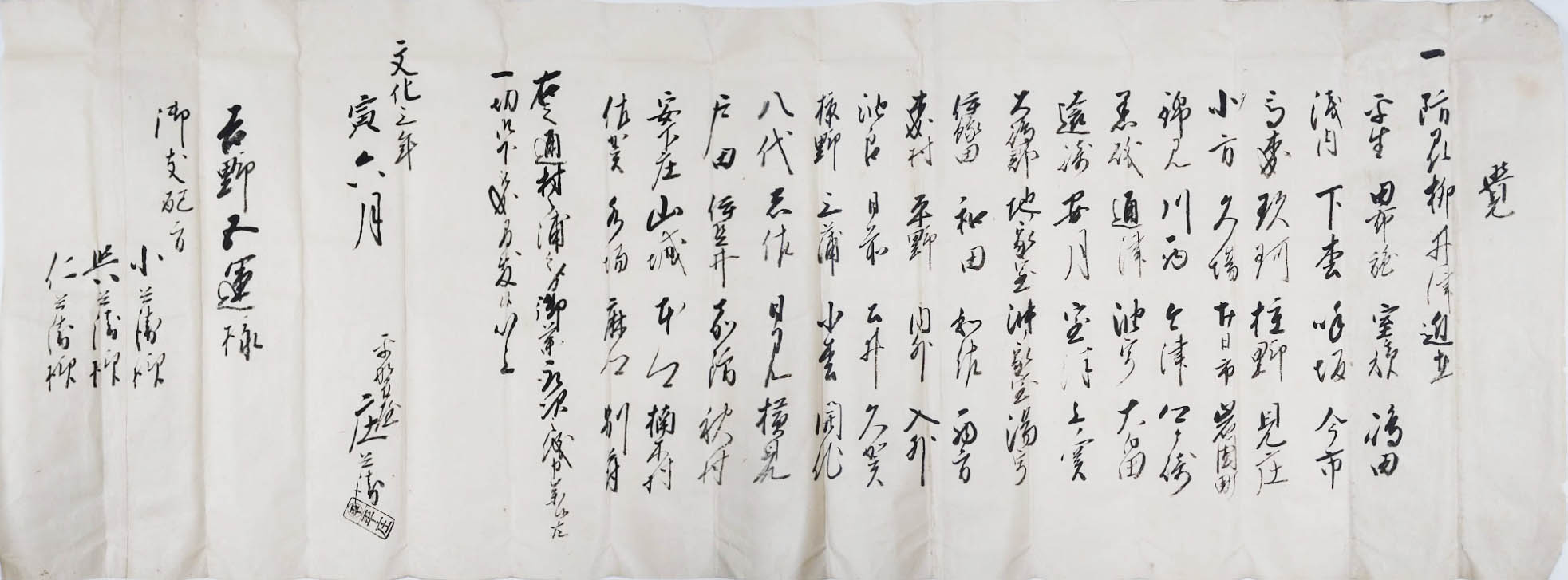

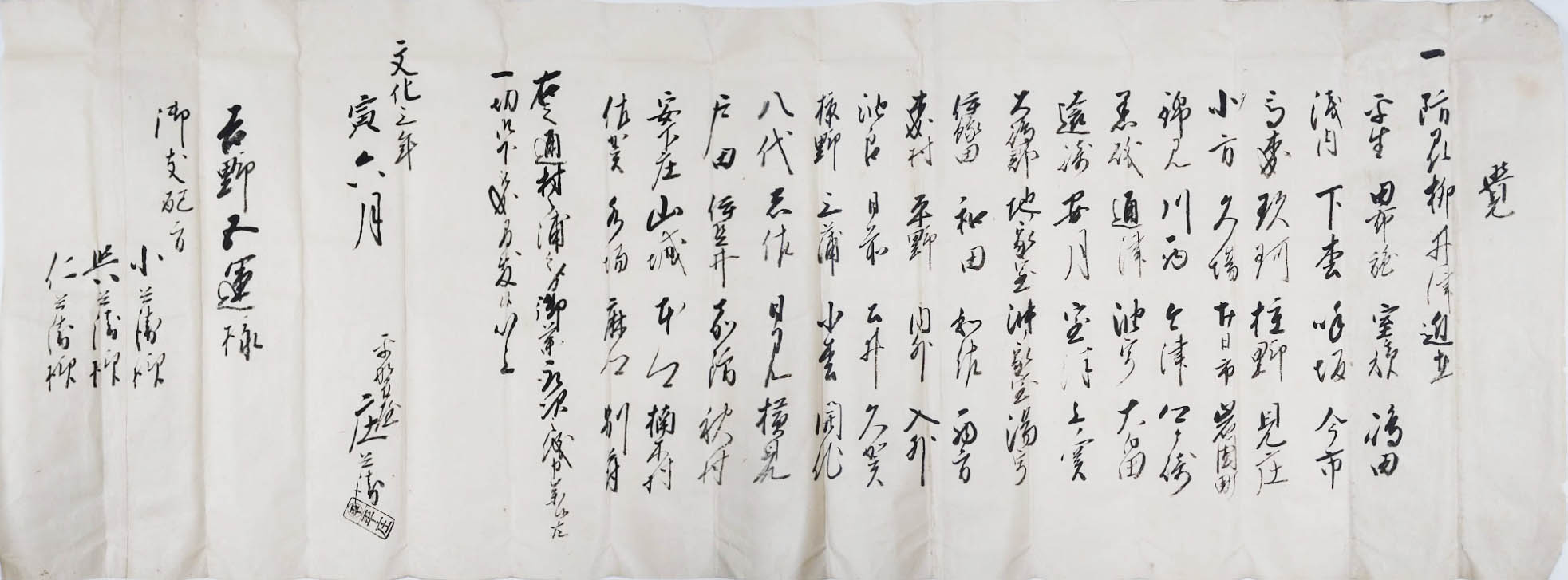

Hero Image: The Yoshino Goun monjo -Document 22,

owned by the Department of Japanese History, Osaka Metropolitan University.

吉野五運文書22、大阪公立大学日本史学教室所蔵

(英語版は近日公開予定)

Research Materials

Hero Image: The Yoshino Goun monjo -Document 22,

owned by the Department of Japanese History, Osaka Metropolitan University.

吉野五運文書22、大阪公立大学日本史学教室所蔵

(英語版は近日公開予定)

前回まで2回にわたって、吉野五運の取次所である生坂屋喜右衛門の事例をとりあげました。そこでは、薬代金を支払えなくなった生坂屋が、借金をするなどの形で取引継続を交渉している様子をみてきました。これらの史料はどちらも、薬代金や借金をきちんと支払うと約束している証文でしたが、今回は、少し性格の違う史料をみてみましょう。文化3(1806)年に作成された、「覚」というタイトルの史料です。「覚」というのは、忘れないように書き留めておく文書のことですが、以下で見る史料のように、何らかの取り決めが記されていて判も押してあるなど、内容的には証文と同じようなものも、近世には多く見られます。

覚

一、防州柳井津近在

平生 田布施 室積 嶋田

浅内 下松 呼坂 今市

高森 玖珂 柱野 見庄

小方 久場 廿日市 岩国町

錦見 川西 今津 郷ケ崎

黒磯 通津 油宇 大畠

遠崎 安月 室津 上ノ関

大嶋郡 地ノ家室 沖ノ家室 湯宇

伊豫田 和田 和佐 西方

森村 平野 内外 入外

油良 日前 土井 久賀

椋野 三蒲 小松 開作

八代 志佐 日見 横見

戸田 伊豆井 嘉防 秋村

安下庄 山城 本郷 楠木村

佐賀 水場 麻郷 別府

右之通村々浦々?、御薬取次之儀申参候共、

一切御下被成間敷候、以上

文化三年

寅六月 平野屋 庄兵衛

吉野五運 様

御支配方

小兵衛 様

與兵衛 様

仁兵衛 様

※●囲み数字は筆者による。( )内は現在使われている地名。

覚

一、防州1柳井津近在

2平生3田布施4室積5嶋田

6浅内(浅江ヵ)7下松8呼坂9今市

10高森11玖珂12柱野13見庄(御庄)

14小方15久場(玖波)16廿日市17岩国町

18錦見19川西20今津21郷ケ崎

22黒磯23通津24油宇(由宇)25大畠

26遠崎27安月(阿月)28室津29上ノ関

30大嶋郡31地ノ家室32沖ノ家室33湯宇(油宇)

34伊豫田(伊保田ヵ)35和田36和佐37西方

38森村39平野40内外(内入ヵ)41入外(外入ヵ)

42油良43日前44土井(土居)45久賀

46椋野47三蒲48小松49開作

50八代(屋代)51志佐52日見53横見

54戸田55伊豆井(出井)56嘉防(家房)57秋村

58安下庄59山城(山代)60本郷61楠木村

62佐賀63水場64麻郷65別府

右之通村々浦々より、御薬取次之儀申し参り候共、

一切御下し成され間敷候、以上

文化三年

寅六月 平野屋 庄兵衛 ?

吉野五運 様

御支配方

小兵衛 様

與兵衛 様

仁兵衛 様

覚

周防国柳井津の近くの村

(村名の書上げ部分、略)

右に書き上げた農村や漁村から、お薬の取次をしたいと言ってきても、

いっさい(薬を)送らないでください。

文化三年

寅六月 平野屋 庄兵衛

吉野五運 様

御支配方

小兵衛 様

與兵衛 様

仁兵衛 様

この史料は、最初に「防州柳井津近在」とあり、以下に多くの地名が書き上げられています。そして最後に、その書き上げた村々浦々から、薬の取次をしたいと言ってきても、いっさい薬を送らないようにと頼んでいます。頼んでいるのは平野屋庄兵衛という人物で、宛先は吉野五運と支配方の三名です。おそらく平野屋は吉野五運の人参三臓円の取次をしている人物であり、ここに書き上げている地名は、彼が取次の商売をしている場所で、そのためこの範囲内では、他の者に人参三臓円の取次をさせないでほしい、と頼んでいるのだろうと推測できます。

したがって、この史料のことを簡単にまとめるなら、平野屋庄兵衛が吉野五運家に対して、「ここは自分のところで薬の取次を行う場所だ」と主張して地名を書き上げているもの、ということになるでしょう。けれども、この史料から分かることはそれだけではありません。実はもう少し丁寧に見ていくことで、さらに多くの事実を引き出すことができるのです。

それでは、順に見ていきましょう。まず、最初に「防州柳井津近在」とあることに注目してみましょう。防州すなわち周防国の柳井津は、近世には岩国領の一部でした。岩国領というのは、毛利氏の家臣である吉川氏の所領で、公式には藩として認められていなかったのですが、実質的には長州藩の支藩です。柳井津は瀬戸内海に面した港町で、岩国領の流通の拠点として発展し、さまざまな商品を取扱う有力商人も多く存在していたと言われています。その柳井津の「近在」として、以下に続く地名が書き上げられているわけです。「近在」とは、都市の近くの村という意味です。近世には、城下町などの都市のことを「町方(まちかた)」、農村のことを「在方(ざいかた)」と称していました。つまり、ここに書き上げられているのは、町方である柳井津の近くにある在方、ということになります。このように柳井津を中心に置いて書き上げているということからは、書き手である平野屋庄兵衛にとって、薬の取次の商売をするうえで柳井津が中心的な位置であることがうかがえます。このことから平野屋庄兵衛は、柳井津在住の商人ではないかと推測ができます。また、柳井津が合薬の流通において、周辺農村の中心的な位置にあることは、先ほど述べた流通の拠点としての柳井津のありようを、実際に裏付ける事例としてとらえることもできます。

それでは次に、書き上げられている村々について見ていくことにしましょう。読み下し文のところで示しておきましたが、たとえば?の浅内は、現在の地名では浅江のこととみられます。これは書き間違いなのか、当時はそのようにも呼ばれていたのか、詳しくは不明ですが、現在の地名と違っているものは、推測しうる現在の地名を(〇〇カ)のようにして示してあります。また、の見庄は現在の御庄のこととみられます。このように読みが同じで漢字が現在と違っているものは、現在使われている漢字を(〇〇)と示しておきました。

なお、説明の便宜上、各地名には〇囲み数字で番号を付けてあります。近世の文章は縦書きで右から左へ書いていきますから、何かを順番に書き上げていくときには、上から下へ、それから左の行へ移ってまた上から下へ、という順序で書き上げられていくのが一般的です。例外もあって必ずというわけではありませんが、たいていはこの順番です。ですからこの村名についても、上から下、右から左の順で番号をつけておきました。なんでもないことのように思われるかもしれませんが、書き上げの順番には意味があることも多いので、正確にとらえる必要があるのです。実はこの村の並び順にも、大事な意味があることが、このあとの作業で分かってきます。

史料中に書き上げられている地名を、古地図と現代の地図を見比べたりしながら、場所を特定して、白地図の上に地名と番号を示してみたのが、以下の図です。

この図に示された地域は、地図上の大まかな範囲でいうと、周防国(現在の山口県の東部)のおよそ東半分および、周防国に隣接する安芸国(現在の広島県の西部)の西端部にあたります。

図をながめてみると、おおよそ地図上の位置に従って、番号が順序よく並んでいるのが分かるでしょう。これはつまり、今回の史料の作成者である平野屋庄兵衛が、地図上の位置に従って地名を順番に書き上げていたということです。具体的にどこからどのような順番で並べてあるのか、そこからどのようなことが読み取れるのかなどについては、次回に詳しく見ていくことにしたいと思います。

(つづく)