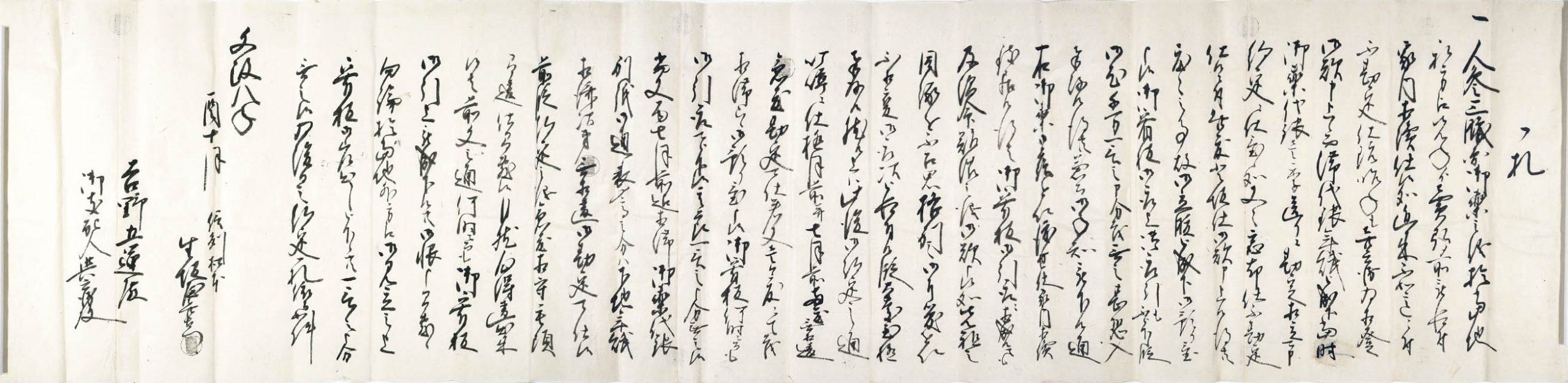

Hero Image: The Yoshino Goun monjo -Document 1-4,

owned by the Department of Japanese History, Osaka Metropolitan University.

吉野五運文書1-4、大阪公立大学日本史学教室所蔵

(英語版は近日公開予定)

Research Materials

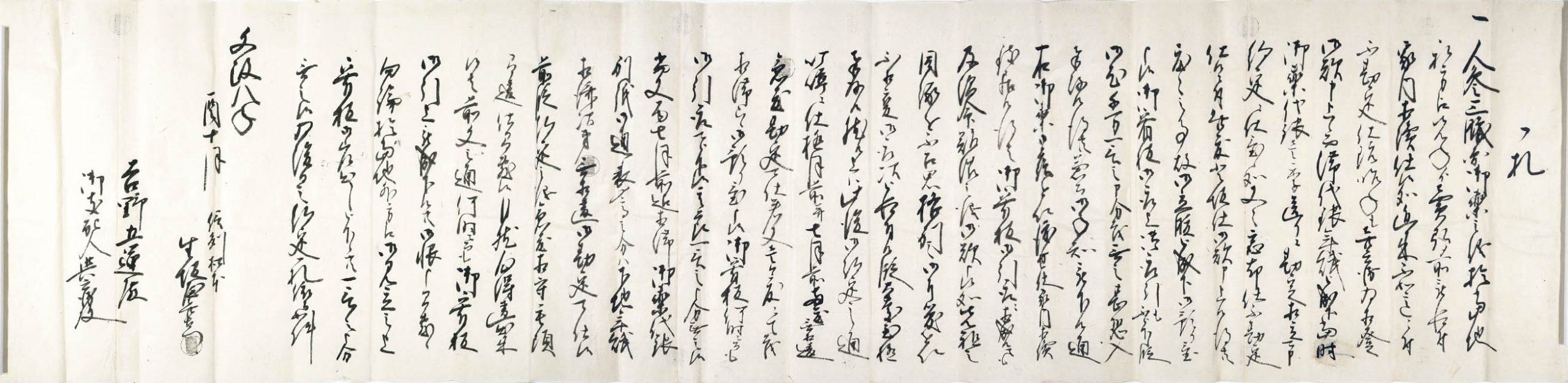

Hero Image: The Yoshino Goun monjo -Document 1-4,

owned by the Department of Japanese History, Osaka Metropolitan University.

吉野五運文書1-4、大阪公立大学日本史学教室所蔵

(英語版は近日公開予定)

今回は、前回の続きで、吉野五運が製造する人参三臓円という合薬の取次所であった、生坂屋喜右衛門について見ていきたいと思います。前回見た史料では、生坂屋は薬代金の支払いが滞っているものの、その分を吉野五運からの借金として借用証文を差し出すことで、取次所として継続することができました。ところが生坂屋はその後も支払いが滞り続けるのです。前回に見た文化4(1807)年の借金がどの程度返せていたのかは、史料が残っていないので不明ですが、それから18年後の文政8(1825)年に、生坂屋から吉野五運および支配人与兵衛に宛てて、次のような一札が作成されています。

一札

一、人参三臓円御薬之儀、於当地

私方江、先年より売弘メ所被仰付、

家内相続仕候処、近来不如意ニ付

不勘定仕、既昨年も喜兵衛為相登

御歎申上候而、滞代銀年賦被成下、当時

御薬代銀、壱季送りニ勘定相立可申

約定ニ仕置候処、又々忘却仕、不勘定

仕候ニ付、此度登坂仕、御歎申上候得共、

度々之事故御立腹被成下、御預り置

申候御看板御取上、御取引も不被下候段、

御尤千万一言之申分も無之、甚恐入

奉存候得共、兼而御承知被下候通、

右御薬御蔭を以渡世仕、家内相続

致居候得は、御看板御引取ニ相成候ても、

及渇命難渋之儀御歎申候処、先祖之

因縁を不召思、格別之御了簡を以、

不相変御取次被仰付候段、大慶至極

奉存候、然ル上ハ、此後御約定之通

叮嚀ニ仕、極月前并七月前両度、無相違

急度勘定可仕、若又壱ケ度ニても

相滞候ハゝ、御預り置申候御看板、何時ニ而も

御引取可被下候、其節一言之申分無之候、

尚又酉七月前迄相滞御薬代銀

別紙御通表〆高之分ハ、下地年賦

相済次第、無相違御勘定可仕候、

前段約定之儀急度相守、毛頭

間違仕間敷候、自然心得違出来

候は、前文之通何時ニ而も御看板

御引上被成下候共、御恨申間敷候、

勿論於当地外方江御見立之上、

看板御差出し被下候共、一言之申分

無之候、為後日之約定一札依而如件、

文政八年

酉十月 信州松本

生坂屋 喜右衛門

吉野五運殿

御支配人 与兵衛殿

一札

一、人参三臓円御薬の儀、当地において私方へ、先年より売弘所仰せ付けられ、家内相続仕り候処、近来不如意に付き不勘定仕り、既に昨年も喜兵衛相登せ御歎き申し上げ候て、滞り代銀年賦成し下され、当時御薬代銀、壱季送りに勘定相立て申すべき約定に仕り置き候処、又々忘却仕り、不勘定仕り候に付き、此の度登坂仕り、御歎き申し上げ候えども、度々の事故御立腹成し下され、御預り置き申し候御看板御取り上げ、御取引も下されず候段、御尤も千万一言の申し分もこれ無く、甚だ恐れ入り存じ奉り候えども、兼て御承知下され候通り、右御薬御蔭を以て渡世仕り、家内相続致し居り候えば、御看板御引取に相成候ても、渇命に及ぶ難渋の儀、御歎き申し候処、先祖の因縁を思し召さず、格別の御了簡を以て、相変わらず御取次仰せ付けられ候段、大慶至極存じ奉り候、然る上は、此の後御約定の通り叮嚀に仕り、極月前并びに七月前両度、相違無く急度勘定仕るべし、若し又壱ケ度にても相滞り候わば、御預り置き申し候御看板、何時にても御引取下さるべく候、其の節一言の申し分これ無く候、尚又酉七月前迄相滞る御薬代銀別紙御通い表〆高の分は、下地年賦相済み次第、相違無く御勘定仕るべく候、前段約定の儀急度相守り、毛頭間違い仕る間敷候、自然心得違い出来候わば、前文の通り何時にても御看板御引き上げ成し下され候共、御恨み申す間敷候、勿論当地に於いて外方へ御見立ての上、看板御差出し下され候共、一言の申し分これ無く候、後日の為約定一札依て件の如し、

文政八年

酉十月 信州松本

生坂屋 喜右衛門 ?

吉野五運殿

御支配人 与兵衛殿

人参三臓円のお薬については、当地では私の家が先年より売弘所に申し付けていただいて、家を維持しておりましたところ、最近は経営が苦しくなったために代銀が支払えず、既に昨年も喜兵衛を大坂に上らせて嘆願申し上げて、滞っている代銀を年賦にしていただき、今のお薬代銀は一季先送りで支払いをする約束にしていたのに、又々(大切なことを)忘れ、代銀が支払えなくなったので、このたび(私が)大坂へ上り、嘆願申し上げましたが、たびたびのことなのでご立腹なされ、私が預っている看板を取り上げられ、取引もしないとのこと、まったくごもっともなことで、一言の言い訳もできず、非常に申し訳なく思いますが、かねてご承知くださっている通り、(私は)右のお薬(=人参三臓円の商売)のおかげで暮らしを立てて、家を維持しておりますので、看板を取り上げられてしまうと、生きていけなくなるほどに困ると嘆願いたしましたところ、過去の行いは追求なさらず、格別のご配慮で、これまで通り取次を申し付けてくださるとのこと、たいへん喜ばしく思います。そうであるからには、この後は約束の通りに気を付けて、12月分と7月分との(年に)2度、間違いなくきちんと支払いをいたします。もしまた一度でも支払いが滞れば、私が預っている看板をいつでも取り上げてください。その時にひと言も文句は言いません。なおまた、酉年7月まで滞っている薬代銀で、別紙(に書き出してある)通い帳(の未払い残高)を合計した金額の分については、もともとの年賦の返済が済みしだい、間違いなく支払います。前段の約定についてはきちんと守り、決して間違ったことはいたしません。もし心得違いがあれば、前文の通りいつでも看板を取り上げられても、恨みません。もちろん当地で他の店を選び定めて、(その店へ)看板を差し出されても、一言も文句は言いません。後日のために、約束の書付はこの通りです。

この史料の内容について、見ていきましょう。

生坂屋喜右衛門は、近来は支払いができなくなり、昨年も喜兵衛を大坂へ行かせて嘆願し、滞っている代銀は年賦にして、現在の薬代も一季先まで支払いを延ばしてもらっているとあります。前回に見たように、喜右衛門はこの史料よりも18年前の段階で、すでに支払いができない分を年賦払いにしてもらっていました。それがどの程度返せていたのかは不明ですが、その後に新たに発生した不払い分をまた年賦にして払う約束をしているわけです。喜兵衛というのは喜右衛門の手代なのか親戚なのか不明ですが、いずれにしても喜右衛門の意向を代弁する者として、大坂まで直談判に行き、支払い延期の了承をとりつけたようです。ところがその後も支払いができず、今度は喜右衛門本人が大坂へ行って嘆願したものの、度重なることに吉野五運家側が立腹して、取引をやめると言われ、それはもっとものことで全く言い訳ができない、とあります。前回にも指摘したことですが、吉野五運の人参三臓円の取次所を引き受けるときに差し入れる「看板預り証文」には、取次所で代銀の支払いが滞った時には、吉野五運家が看板を引き取り、他のところへ取次所を出されても、一言も不満を言わないという内容が含まれているので、これだけ支払いができていなければ、確かに言い訳の余地はなさそうに見えます。ところが喜右衛門は、看板を取り上げられては「及渇命難渋」(渇命に及ぶ難渋)になる、つまり飢えや渇きで命が危なくなる窮状に陥ってしまうのだとまで言って、なおも嘆願し、そして結局のところ、格別の取り計らいとして取引継続を認めてもらったのです。これに感謝して今度こそ約束通りの支払いを心がけるとあり、具体的には12月と7月の節季払いでの薬代銀を、以後はきちんと支払うことと、未払いになっている薬代銀についても、これまでの年賦銀の返済を済ませたうえで、きちんと支払うこととを約束しています。そして、つぎに支払いが滞ることがあれば、看板をいつ取り上げられても文句は言わないと、また約束しているのです。ここまでくると、生坂屋喜右衛門は本当に看板を取り上げられることがあるのだろうかと、疑問に思ってしまうほどです。

前回・今回と見てきたように、吉野五運家と取次所との間で交わされた証文に書かれている文言は、当然ながら効力を持つものの、一律にその通りに適用されるとは限らなかったことが分かります。このことが江戸時代の他の商人の証文にまであてはめられるかどうかは、具体的な事例検討を重ねなければ判断できないことですが、少なくとも吉野五運家の証文の場合は、約束したはずの厳しい措置が、その言葉通りに行われずに済まされた事例が見受けられるのです。ただしその場合も、証文の約束自体がずさんに取り扱われているわけではなく、条件緩和を求める相手方との生々しい交渉が繰り返される中で、変更の措置がとられていることには、注意が必要でしょう。このようなことは、取引の最初に作成される「看板預り証文」の内容だけでは見えず、吉野五運家に残された他の史料と併せて検討することで初めて見えてくるものなのです。複数の史料を、いろいろな角度から突き合わせながら読み解いていく中で、当時の人々の実態が見えてくるのも、史料を読み解く面白さのひとつだといえるでしょう。

(つづく)