- 日 時 2月24日(木) 15:00-17:30

- 内 容

- 報告 ティモシー・エイモス氏(日本近世身分社会史、シンガポール国立大学)

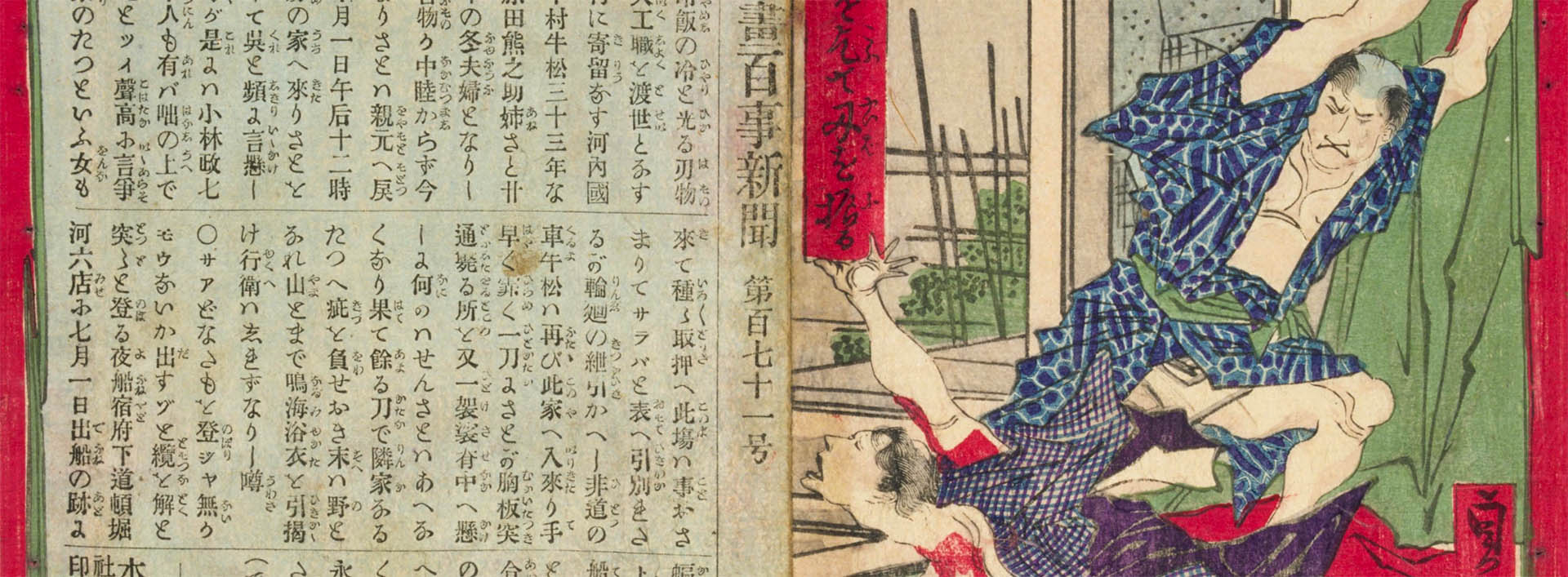

「刑事史料から復元する移行期の身分社会」

- コメント 安竹貴彦氏(日本法制史、大阪市立大学法学研究科)

- 形 態 Zoomでの開催

Amos氏のご報告に対する若干のコメント-近世との「連続性」-

安竹貴彦(大阪市立大学法学研究科・日本法制史)

1 はじめに

2月24日に開催されたシンポジウムでのティモシー・エイモス氏のご報告に関し、その素材となった史料集「諸吟味書」「刑事御仕置伺書綴」(いずれも大阪市立大学「法学雑誌」掲載)の作成者として、コメントをする栄誉を与えられた。

なによりエイモス氏に、そして当日ご参加いただき熱心に質疑下さった方々に、また、諸々の企画・準備とともにシンポジウムを運営していただいた文学研究科各位に対し、あらためて深甚の謝意を表する次第である。私にとっては長年の、そして現在も継続中の史料翻刻作業の意義を再確認することのできた貴重な時間でもあった。

以下に、当日のコメントの要旨を記しておくことにしたい。

2 エイモス報告の前提として

史料「諸吟味書」と「刑事御仕置伺書綴」

上記史料群は大阪地方検察庁に所蔵されていた史料であり、現在、全国の地検旧蔵史料(明治14年末まで)は国立公文書館に移管され、申請閲覧が可能な状態となっている。同館データベースには全国の地検から移管された2900件弱の簿冊類が登録されているが、全国各地の府・藩・県役所あるいは府県裁判所などにより、日々の絶え間ない紛争処理の過程で生み出されたこれらの膨大な史料群は、明治初期における刑事法・訴訟制度・刑政の変遷と運用の実態のみならず、当時の各地の状況や世相、あるいは身分制の実態や人々の価値観など、広い分野に亙り数多くの未知の情報を提供してくれる貴重な文化遺産といって過言ではない。なかでも大阪地検史料の残存状況はかなり良好(450冊弱)であり、とりわけ明治初年史料の充実が際立っている。

「諸吟味書」は明治2年~4年末までの大阪府における断獄(刑事裁判)の判決録であり、また「刑事御仕置伺書綴」は、ほぼ同時期の大阪府と明治政府(刑部省や司法省など)との間の「伺と指令」集成である(但し、「刑事御仕置伺書綴」は、原史料の表紙欠損のため、公文書館が仮に付した書名)。なお、明治2年分「諸吟味書」(全24冊)および「刑事御仕置伺書綴」(全1冊)の全文翻刻を完了し、現在、明治3年分「諸吟味書」の翻刻を開始したところである。

歴史的経緯

さて、大阪において、府県裁判所としての「大阪裁判所」が設置された─すなわち、形のうえで司法と行政の分離が行われた─のは、明治6(1873)年1月であり、それ以前は大阪府が司法・行政・立法を全て担っていた。

大阪においては、鳥羽伏見の戦の直後に若干の混乱は生じたものの、旧幕府の人的・物的資源が温存され、その再利用が早期かつ比較的円滑に行われたために、これらが明治初年大阪府の司法・行政等に積極的に活用された。もう少し具体的には、当時の断獄関係部局(警察・裁判・行刑など)には、旧大坂町奉行所の与力・同心が多数配置されており、エイモス報告で取り上げられた各事例は、とりわけその傾向が強い時期のものであった。

一方、政府中央においては、明治元(1868)年前半に、すでに最初の律系刑法典である「仮刑律」を編纂してはいたが、これは全国への公布を目的としたものではなく、同年10月末に出された布告

- 新律の布告までは、当面、旧幕府への委任の刑罰法規(すなわち公事方御定書や藩法)に準拠すること

- 但し、「追放や所払」は「徒刑」に換えること

- 死刑については勅裁(天皇の裁可)を経たうえでの執行とするので、相当と考える事案については、府藩県ともに刑法官に伺い出ること

などが依然として適用されている時期であった。

全国的な「刑事法の統一」は、明治3(1870)年12月に頒布された「新律綱領」の登場を待たねばならない。したがって、エイモス報告で取り上げられた事例の多くは、公事方御定書の刑罰体系に準拠した(ただし、各種追放刑を徒刑に読み替えた)ものであるが、その読み替え方は、明治2年という短期間に限ってみても何度か変化している。

上記のような歴史的経緯を踏まえると、この時期の(少なくとも大阪の)刑事判決を分析する際に不可欠なのは、「近世との連続性」という視点であると考えられよう。

すなわち、エイモス報告にいう「厳格に正義を行使する方法を見出そうと奮闘する地方政府と司法組織」を主として担ったのは、旧幕臣の実務法曹(元大坂町奉行所与力・同心たち)であり、彼らは長年慣れ親しんだ旧幕府法に準拠しながら、明治初年大阪で日々の業務に従事していた。また、その「連続性」は「法」体系のみならず、それを運用する際の彼らの旧幕時の「実務慣行」や、吟味筋を下支えしてきた者たちの存在などにまで及ぶものであった。

ただし、旧幕時と何ひとつ変わらなかったわけではないことにも留意する必要がある。追放刑から徒刑への読み替えじたいが刑罰体系の大きな転換であったし、それ以外にもたとえば、中央政府に伺う必要があるのは、原則として「死刑相当事案」に限定されたために、ほとんど独自の刑罰決定権を有さなかった大坂町奉行所期に比べれば、大きな裁量権を与えられることになった。また、上記のような「徒刑」への読み替え方法の目まぐるしい変化は、当時の状況に対応しようとする大阪府独自の施策と考えられるし、旧幕府法の刑罰の原則適用が過酷と考えられた際、明律を参照しつつ、独自の判断を下した事例(エイモス報告で紹介)も、大きな変化の一例として把握することができよう。しかも、この独自の判断を主導したのは旧幕臣ではない-すなわち実務法曹ではない-と考えられることから、「近世との連続性」のなかで徐々に進行する「近代化」-ただし、西洋化の影響はまだ見出すことができない-についても目配りする必要がある。

3 身分と法との関係

エイモス報告では、当時の身分と法との関係性につき、幾つかの事例を引用しながら詳細に論じられたが、これについては、今年中に刊行予定の文学研究科叢書『周縁的社会集団と近代(仮)』(上野雅由樹・佐賀朝・塚田孝編、清文堂出版)に論文として収録される予定なので、これを参照されたい。当日は、補足として、上述のような視点を加味して事例分析をする有効性につき、いくつかコメントさせていただいた。

これに加え、「身分と法」という観点から、大阪府において「いわゆる『穢多仕置・非人仕置』はいつまで残存するのか(刑罰と自律性の問題)」、「『非人手下』という刑罰はいつまで残存するのか(身分刑の問題)」という点につき、史料に則し、不充分ではあるが見通しを示そうと試みた。

大坂町奉行所期には「穢多」「非人」身分への科刑は、「各種死刑」「遠島」を除き、「穢多村年寄」「長吏」へ引渡し、「相当之仕置可申付旨申渡」すのが原則であった(無宿の場合も同様)。

しかし、明治初年の大阪府では、上記引渡し事例は減少するとともに、刑罰じたいも「敲(棒での打撃刑)」や「叱り」などに限定されていく傾向がみられる。おそらく、その「自律性の縮減」の背景には、前述の「各種追放刑の徒刑への読み替え」が存在するのではないかと考えられる。すなわち、「排除(一般予防主義)」を旨とするローコストな「追放」刑から、「更生・社会復帰(特別予防主義)」を主目的とする「徒刑」への転換が、受刑者への宣告と執行(府運営徒刑場への収容)の権限を、「村年寄」「長吏」から吸収することになったのではないか、という推測である。

また、「非人手下」については、明治2年の史料を見る限り、ほぼ幼年者の盗犯に限定されているものの、非人手下⇒徒刑⇒非人手下の復活、という変遷が見られ、当時の刑罰体系全体の分析のなかで、これを再度位置付けてみる必要がある。

いずれにせよ、この時期の各種史料を、「ある時に中央政府から一片の布告がでれば、以後は全国一斉にそれに倣う」という近現代法の「常識」-エイモス氏の表現を借りれば「ナラティブ」-で観ようすると、その本質を見誤る可能性が高い。「近世以来の地域の独自性の存在」を念頭に置きつつ、変化を時間軸のなかで丹念に追跡する必要があると考えられる。なお、その際には「支配される側(たとえば町方・村方)」の各種史料をも博捜し、両者を連関させて考察することがより望ましいのは言うまでもない。

4 むすびにかえて

上述のように、明治4年初頭から大阪府では「『御定書』から『律系刑法典』への転換」が本格的に開始される。その急激な変化に大阪府職員-旧幕臣の比率は年を追うごとに減少していく-や上層部は当初から十全に対応しえたのか否か、そのなかで「近世との連続性」は何がどのように変質し「近代化」へと向かうのかは、解明すべき重要な課題のひとつである。エイモス報告にいう「身分法の名残り」「ローカライズされた法」の諸問題も、当然その流れとは無縁ではない。

また、大阪府を相対化する視点も重要であろう。最近、地検旧蔵史料のうち若松県の刑事史料の翻刻に着手したのは、その試みのひとつでもある。会津藩が幕府方に与し「朝敵」として激烈な戊辰戦を遂行したことから、城下は荒廃し、藩領は早くに新政府により直轄化されることになった。しかも多くの会津藩士が開城直後に謹慎となり、さらにその後に減封処分として、斗南(青森県下北半島)への移住を余儀なくされたことから、少なくとも統治機構に関しては、若松県は旧会津藩との連続性(近世との連続性)が大阪に比して希薄であったと考えられるからである。

さらに当日の質疑において、東京府においては、職員中に占める旧幕臣(江戸町奉行所与力・同心たち)の比率の低下が、大阪よりも早期かつ急激である旨の御教示を頂戴した。旧藩領のみならず、おなじ旧幕府の支配地域であっても、明治初年における変化は一様ではない。今後、地検旧蔵史料が活用されることで、刑事史料を通じた明治初年の状況の解明が進むことを期待したい。

質疑応答

(安竹コメントに対するエイモス氏のリプライ)

- 自分が分析に使用した「諸吟味書」の史料が作成・保管された背景や、この史料に対する安竹氏の問題関心などを学ばせてもらった。

- 自分のとりあげた史料と、公事方御定書とのつながりについての指摘は、なるほどと思った。

- 実際に司法の仕事を担っている実務法曹も研究対象としなければならない、という指摘も、その通りであると思う。この点を明らかにすることで、近世から近代へ何が継続したのかが、はっきり見えてくるだろうと思う。

- えた仕置などについて、今回とり上げた事例を単独で見るだけでなく、「諸吟味書」に出てくるその他の具体的な判決も確かめて、いつまで適用されているか、量刑の軽重はどうかなど、丁寧に確かめていかなければならないと思った。

(エイモス報告への質疑応答)

- ローカライズという表現の意味について問われ、(近代化が進んだありようとして)国レベルの普遍的な法が同一に適用されるという状態があるとして、(近代化の過程では)それではうまくいかなくて、身分集団による内法や、地域の実情に合わせた法などが適用されること、そういう特別に動いているものをローカライズと理解している、と答えた。

- ローカライズされた法というとらえ方が、エイモス氏の新しい論点だと思うが、このとらえ方を意識した論文は海外に他にもあるのかとの質問には、欧米で行われている日本史研究では、近世の身分制が解体して近代的な社会が首尾一貫して構築されていったというとらえ方が主流だったこと、そのような近代化論から脱しようとする流れはあるが、法についてはまだ新たな議論はあまり無いこと、自分としては、もっと個々の地域での法の違いに着目すべきだと思っていることを答えた。

- ローカライズされた法という問題に関わって、一定の基準が定まっていても、(例えば牢屋がいっぱいだからなど、)何かの事情でローカライズされることはあるだろうが、それだけでなく、身分によって刑罰が規定されている時、そのあり方も変えてしまうようなローカライズはあり得るのか、そこを壊していくローカライズがあるのなら重要だろうとの意見が出た。

- 町人が帯刀をして盗みをはたらいた事例について、報告では身分に関する犯罪として取りあげているが、犯罪として問題になるのは盗みなのか、身分を偽ったことなのか、そのあたりの関係性をどう理解すべきかとの質問が出た。これには、別々の罪の併合罪なのか、迷うところであること、この他にも身分を偽って罪に問われている事件は多くあり、別の理由のほうで裁かれている場合もあるが、一番の罪でなくても、身分の問題がとりあげられること自体に意味があると思うことを答えた。この点については安竹氏も応答し、百姓町人の帯刀禁止は、公事方御定書で定められていること、勝手な帯刀と盗みなど、二つ以上の罪の場合、一番重いものに吸収されるしくみだったと考えられること、ただし明治初期大阪府の刑罰体系は、数カ月単位で揺れ動いており、その具体的な揺れの中身を今後は丁寧に検証していく必要があることを答えた。

- えた身分の者の遊興の問題については、発覚して裁判になったために、法的にどうするかということでこのような扱いになったのであって、実態はもっと社会に溶け込んだ状態なのではないか、社会的実態としては普通に行われていることが、政治社会レベルに浮上した時にはこのような扱いとなる、というとらえ方のほうがよいのではないかとの意見が出た。この点に関連するコメントとして安竹氏から発言があり、えた仕置などでとられた「急度𠮟り」は微妙な措置だと思うこと、これは仕置ともいえない刑罰であるところが注目点で、「笞・杖・徒・流・死」のみでは収まりきらないようなものへの対処として、大阪では急度叱りを残したのではないかと思うこと、これは全国的にも問題になっていたとみられ、後には律系刑法典の刑罰の中に𠮟責が追加されることを述べた。

(安竹コメントへの質疑応答)

- 中国の明律は、徳川吉宗の時期にも幕藩体制の強化のために参照されたものの、中国との制度の違いにより、あまり取り入れられなかったようだが、明治期には十分に取り入れることができたのか、また、後には西欧の法が取り入れられるようになるが、それはいつ頃かとの質問があり、法制史の分野でも公事方御定書の研究は近年進んでおり、吉宗は公事方御定書では不十分なところが多いと自覚し、秘密法でもある御定書を補うために明律を参照することを推奨したという見かたがされていること、律系刑法典が使用されたのは明治14年末までで、それ以降はフランス法が取り入れられたことを答えた。

- 明治2年の大阪府の組織では、旧大坂町奉行所の与力・同心の多くが仕事を引き継いでいるようだが、伊丹重賢のような判事層の者は、与力・同心とは違うクラスの者なのかとの質問があり、伊丹は下級貴族であるが、府の組織では上層部の者で、大阪での動向はあまり分からないのだが、今後は確かに上層部のことも考えなければならないかもしれない、こういう人物は中央から、意外に適材適所で派遣されてきているのかもしれない、と答えた。

- 大阪府の組織には、どういう人が就職していたのかとの質問には、与力・同心など下層の旧幕臣や、維新時に新政府側についてはいても、中央の要職には就けないくらいの者たちが多く見られるように思われると答えた。

- 東京府の組織では、明治3年頃になると薩摩藩などの勢力が入りこみ、旧町奉行所の与力・同心は切りすてられ、半数くらいは他藩出身者になるという指摘に対しては、先行研究などにより、江戸の旧町奉行所与力・同心らはほとんどが再雇用されたと認識していたが、このように早い段階で他藩者にとってかわられたのであれば、彼らはどこへ行くことになるのかは、気になるところであると答えた。

- 明治初期にも、庄屋や町年寄に預けとなることはあったのかとの質問には、自宅軟禁の預けは、預けていた者が逃げたという事例が見つかるので、少なくとも明治3年まではあることが確認できていると答えた。

最後にコメンテーターと報告者に発言を求めた。安竹氏は、エイモス氏が「諸吟味書」を有意義な分析に用いてくれたことで、大事件に限定せず、一件ずつ取りあげることに意味があるのだと、あらためて実感できてよかったと述べた。エイモス氏は、「諸吟味書」は非常におもしろい史料であり、これを翻刻し、この史料に出会わせてくれた安竹氏に感謝すること、今回の安竹氏のコメントや多くの人たちとの質疑応答を通して、これから更に史料を読みこんで、論を深めていきたいと思ったことを述べた。

(文責:渡辺祥子)